水素と酸素の「混合ガス(HHO/オキシ水素)」は、水素単独の吸入と混同されやすいテーマです。実際には、生成方式・混合比・可燃性リスク・換気など、自宅導入前に押さえるべき論点が多数あります。本記事は、専門知識がなくても迷わないように、用語の整理→安全→濃度・流量設計→機器選び→運用と検証の順で解説。誇大表現を避け、安全・継続・負担感の3軸で「導入するならここまでやる」を具体化します。

本記事の内容は、公開時点の文献・公的情報および生活者の一次情報に基づき編集しています。医療・健康上の判断は個々の状況により異なるため、実際のご利用・ご判断にあたっては医療機関等の専門家にご相談のうえ、自己責任にてご活用ください。情報の正確性・最新性には努めていますが、結果を保証するものではありません。

混合ガスの基礎:何が混ざっている?単独水素との違い

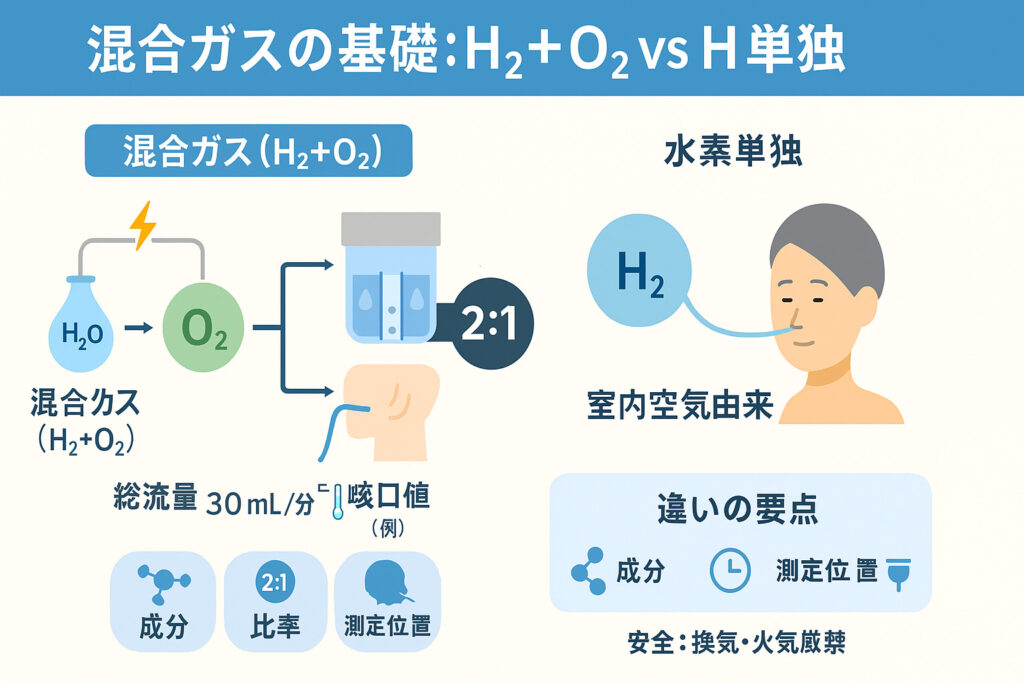

水素×酸素の混合ガスは、一見すると水素単独吸入と同じ「鼻カニューレで吸う」行為に見えますが、実際には成分(H₂とO₂)、混合比(H₂:O₂)、総流量(mL/分)、安全機構(逆火防止・リーク対策・過圧保護)、加湿の有無、そして表示値をどこで測ったかといった前提がまるごと異なります。ここを曖昧にしたまま選ぶと、期待と現実のギャップや安全面のリスク、手間による継続断念につながりがちです。本セクションでは、初回版の骨子(用語の整理→構造→表示→推定→衛生→使い分け)を踏まえつつ、表とチェックリストを要所に挿入して理解を一段深めます。次セクション(安全・設置・メンテ)へ自然につながるよう、比率・流量・測定位置という“読み解き三点セット”の理解を完成させましょう。

用語の整理:HHO/オキシ水素/ブラウンガスと水素単独の違い

混合ガスはH₂とO₂を同時に供給する方式の総称で、HHO・オキシ水素・ブラウンガスなどの呼称が混在します。一方、水素単独はH₂のみを供給し、吸入中のO₂は室内空気に依存します。名称の違いに惑わされず、何が・どれだけ・どの条件で供給されるかを読み解けると、パンフの“高濃度”や“高出力”に振り回されなくなります。まずは両者の実務的な違いを、成分・比率・流量・表示・安全の観点で押さえましょう。

| 項目 | 混合ガス(H₂+O₂) | 水素単独(H₂のみ) | 実務上の要点 |

|---|---|---|---|

| 供給成分 | H₂+O₂(加湿水蒸気が乗る場合あり) | H₂(O₂は室内空気) | 比率×総流量が体感と安全に直結 |

| 混合比 | 理論2:1/実機は固定・可変あり | 該当なし | 固定/可変の有無と範囲を確認 |

| 表示値 | 比率・総流量・測定位置が絡む | 総流量・測定位置中心 | どこで測ったかが最重要 |

| 体感傾向 | O₂寄与で呼吸の楽さや乾燥感に差 | H₂由来の穏やかな体感中心 | 個人差前提でログ評価 |

| 安全運用 | H₂可燃性+O₂同伴→火気/静電気に厳格 | H₂可燃性→回避策は共通 | 換気・火気厳禁・配線固定は必須 |

例)サロンで“オキシ水素”が心地よく、自宅では“水素吸入機”を購入。数週間で体感差に戸惑い、後から混合か単独か、混合比の固定/可変、換気条件の違いだと理解。以後は就寝前=混合、日中=単独に使い分け、満足度が安定した。

生成方式と流路設計:電解セル→混合室→吐出口、そして安全と加湿

混合ガス装置の多くは、電気分解セルでH₂とO₂を同時に生成し、混合室で整流して吐出口へ送ります。ここで体験と安全を左右するのが、逆火防止(フレームアレスタやバブラー)、過圧保護、リーク対策、そして加湿系(ウォータートラップ等)の設計です。表示値(比率・総流量)は回路のどこで測ったかで意味が変わるため、測定位置の明示が信頼性の分水嶺になります。冬季は加湿の恩恵が大きい一方、衛生負荷(清掃・水交換)が上がる点にも注意が必要です。

| ブロック | 役割 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 電解セル | H₂/O₂の生成源 | 純度・発生安定・発熱管理 |

| 混合室 | H₂/O₂の合流と整流 | 固定/可変比率、混合損失 |

| 安全機構 | 逆火/過圧/リーク対策 | 逆火防止の方式とセンサ有無 |

| 加湿系 | 乾燥低減と快適性 | 水質・清掃性・におい |

| 計測ポート | 表示値の取得点 | 位置(回路内/吐出口)・条件(温度/流量) |

日次ミニチェック(60秒)

- チューブの折れ/抜け無し、結露の溜まり過ぎ無し

- 火気ゼロ・静電気源無し、換気可能な状態を確保

- 加湿水の量・水質・においに異常無し(違和感→停止と清掃)

例)冬に乾燥で鼻が痛いことが増え、加湿ありモデルへ変更。流量は据え置きでも装着快適性が上がり、中断が減少。同じ安全機構でも加湿と流路設計が満足度を左右した。

混合比と表示の読み方:%⇄ppm換算、理論2:1と実測、測定位置の罠

理論上、電気分解由来の混合比はH₂:O₂=2:1が想定されますが、実機は固定比率と可変比率があり、湿度や流路抵抗で吐出口の実比率はズレます。単位は1%=10,000 ppmで相互換算可能。パンフの「高濃度」は設定値か実測値か、どこで測ったかを必ず確認しましょう。比率・総流量・測定位置が一緒に記載されていない資料は、評価に必要な前提が不足していると考えるのが賢明です。

| 表示例 | まず確認すること | 読み解きのコツ |

|---|---|---|

| H₂:O₂=2:1 | 設定値か吐出口実測か | 回路内は参考値、口元実測が理想 |

| 総流量 300 mL/分 | 最小/最大と段階数 | 分時換気量に対する割合で概算 |

| 2%(20,000 ppm) | H₂?O₂?混合気? | %⇄ppm換算で横並び比較を簡略化 |

例)A機(比率固定2:1/総流量300 mL/分)とB機(比率可変2:1〜3:1/総流量250 mL/分)を比較。就寝前は固定比率×低流量が快適、日中は可変比率で微調整が便利と判明し、時間帯別の最適を確立。

実吸入濃度の“ざっくり推定”:分時換気量を使った現実的アプローチ

体感は混合割合×総流量×時間×個人差の掛け算で決まります。安静時の分時換気量は約6〜8 L/分が目安。総流量300 mL/分なら、室内空気と混ざった混合気の体積分率は概ね3.8〜5.0%のレンジで推定できます(理論例)。ただし口呼吸の混在・装着の密着度・呼吸の浅さで実値は変動するため、数字は目安として用い、同条件でのログをもとに週平均で評価しましょう。

推定と評価の手順

- 時間を固定(例:就寝前20分を2週間)

- 総流量を1段階だけ変更(例:250→300 mL/分)

- 主観スコア(寝つき・夜間覚醒・朝のだるさ各1〜5)を記録

- 週平均で比較し、差が出たら次に比率を微調整

| 参考計算 | 分時換気量6 L/分時 | 分時換気量8 L/分時 |

|---|---|---|

| 総流量 250 mL/分 → 体積分率 | 約4.2% | 約3.1% |

| 総流量 300 mL/分 → 体積分率 | 約5.0% | 約3.8% |

例)在宅2週間は就寝前20分・総流量250 mL/分で固定。次の2週間で300 mL/分へ。週平均で「寝つき」がわずかに改善。ただし就寝時刻のバラつきが効いていたため、翌月は時刻固定→比率調整の順に再検証して再現性を確認。

成分の実像と加湿・衛生:快適性とメンテナンスのバランス

吐出口のガスはH₂とO₂に水蒸気(加湿)が乗ることがあります。乾燥感の軽減や装着快適性に有利ですが、衛生負荷(清掃・水交換・フィルタ管理)が増えます。におい変化は水質劣化や流路の汚れのサイン。日次:拭き取り/外観点検、週次:水交換/加湿部洗浄、月次:チューブ劣化確認の三層で管理し、違和感があれば即停止・清掃が基本です。次セクションの「安全と設置」で、換気・火気分離・距離の定量目安を詳述します。

衛生チェックリスト(運用テンプレ)

- 使用水は指定水質を遵守し、直射日光/高温を避ける

- 日次:吐出口・カニューレ周りを拭き取り、折れ/抜け点検

- 週次:水交換・加湿/フィルタ部の洗浄、におい確認

- 月次:チューブの硬化/変色、シール緩みの点検

- 違和感(におい・味・刺激)→直ちに停止→清掃→乾燥

例)においが気になる日が増え、水交換を週1→週2に変更し、流路の分解洗浄を追加。不快感が解消し使用回数が回復。小さなサボりが継続率全体を下げていたことが判明。

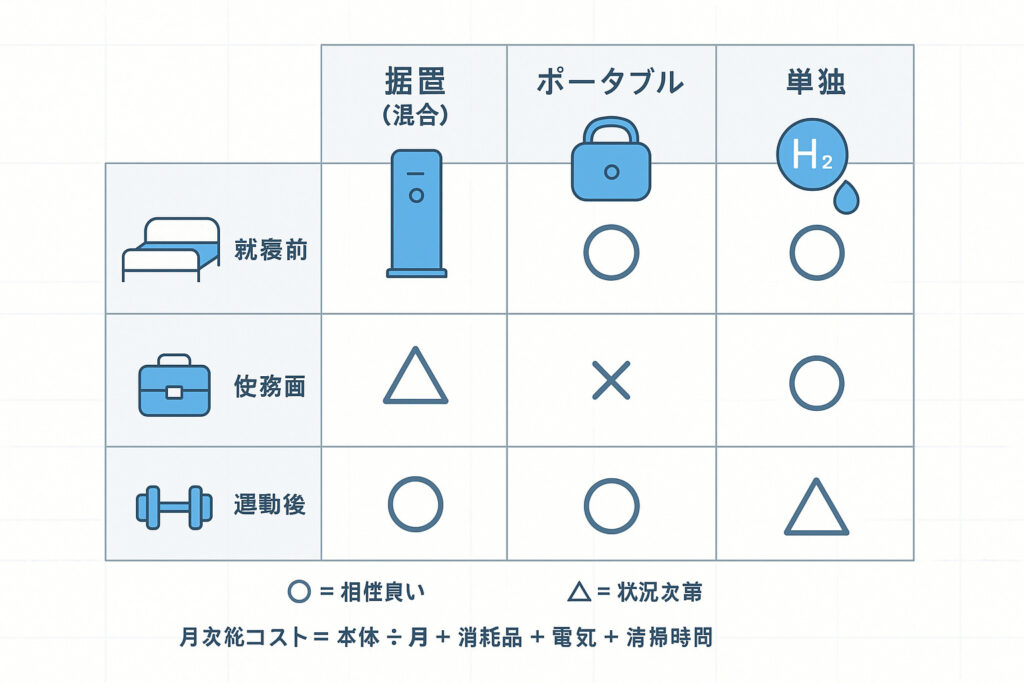

単独水素との使い分け:シーン別に最短導線を設計する

混合ガスはO₂同時供給ゆえに、呼吸の楽さ/乾燥感が水素単独と異なる場合があります。安全面ではどちらもH₂の可燃性に留意が必要ですが、混合ガスは点火源(火気・静電気・高温)への注意をより厳密に運用します。運用は短時間×高頻度で評価し、時間→流量→比率の順に一要素ずつ変更するのがセオリー。次セクションで、換気・火気分離・配線固定の実務手順に橋渡しします。

| シーン | 混合ガスが合いやすい理由 | 水素単独が合いやすい理由 | 運用ヒント |

|---|---|---|---|

| 就寝前20〜30分 | O₂寄与で呼吸が整いやすい | 乾燥感が出にくく違和感が少ない | 低流量×固定比率で様子見 |

| 仕事前10〜15分 | 立ち上がりの“切替”に合う | 機器が軽量で準備が速い | 短時間×中流量で再現性重視 |

| 運動後20〜30分 | 呼吸が落ち着いてから使いやすい | シンプルで後片付けが速い | 換気+水分補給をセット化 |

例)平日は就寝前=混合(固定2:1・低流量)、日中は単独(中流量10分)に固定。曜日ごとの主観ログを取り、短時間×高頻度を守った結果、違和感なく続く配分が早期に固まった。

期待と限界:体感が出やすい領域/誤解しやすい領域

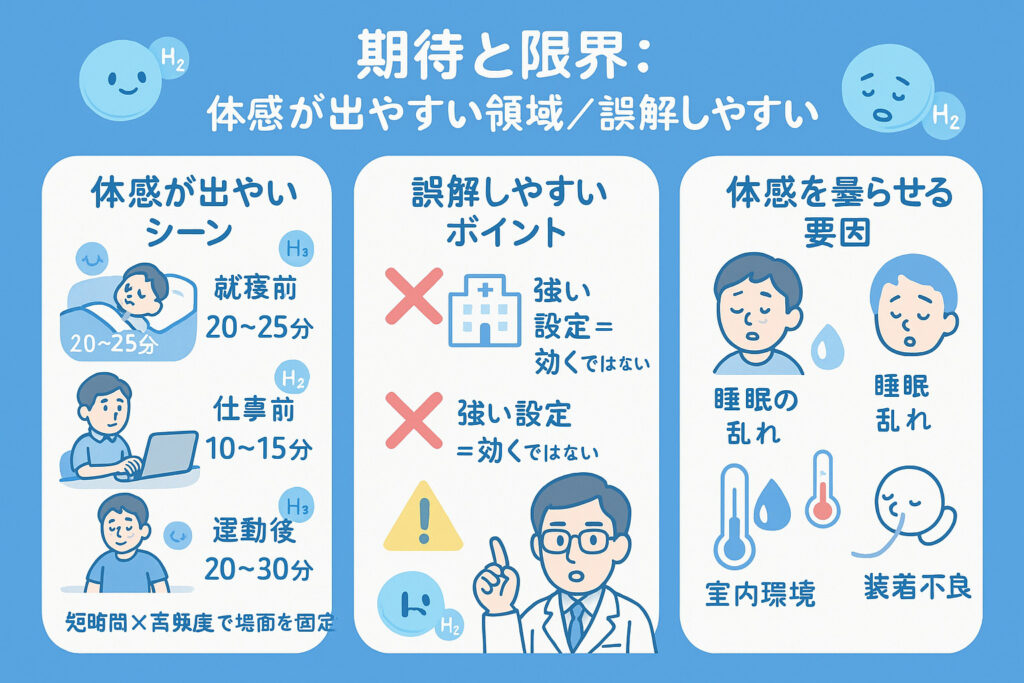

混合ガス(H₂+O₂)は、“いつ・どこで・どう使うか”によって体感の出方が大きく変わります。最初の数回で劇的な変化を求めるより、体感が出やすいシーンに絞って小さく始めるほうが、再現性の高い手応えにつながります。一方で、医療の代替と誤解したり、数値(濃度・比率)の大きさ=効きと短絡するのは禁物です。ここでは、出やすい体感の範囲と、その“限界の線引き”、結果を曇らせる要因への対処を、表やチェックリストで実務的にまとめます。前セクションまでで整えた安全・設置・初期設計を土台に、評価ログと併走させて“自分の最適”を固めましょう。

体感が出やすいシーン:短時間×高頻度で“場面”を固定する

「どの場面で使うか」を固定すると、ノイズの少ない比較が可能になります。就寝前・仕事前・運動後・長時間移動後は、日内で状態が変化しやすく、小さな差でも気づきやすいタイミングです。まずは短時間×中流量で開始し、同じ曜日・同じ時間帯に揃えて評価します。以下に、よく選ばれるシーンと感じやすい変化、始め方の目安を整理しました。数字はあくまで目安で、無理に上げずに快適性優先で微調整してください。

| シーン | 感じやすい変化の例 | スタート目安(比率/流量/時間) | 評価のコツ |

|---|---|---|---|

| 就寝前 | 寝つきのスムーズさ、夜間覚醒の減少、翌朝の“だるさ”低減 | 2:1 / 250–300 mL/分 / 20–25分 | 就寝時刻と室温を固定、週平均で判定 |

| 仕事前 | 午前のクリア感、立ち上がりの速さ、喉の違和感の減少 | 2:1 / 200–250 mL/分 / 10–15分 | ルーティン(コーヒー等)を固定 |

| 運動後 | 呼吸の整い、翌日の張りの主観低減、リラックス感 | 2:1 / 250–300 mL/分 / 20–30分 | 呼吸が落ち着いてから開始 |

| 長時間移動後 | ぼんやり感の軽減、乾燥感の緩和 | 2:1 / 200–250 mL/分 / 10–15分 | 加湿と合わせて検証すると差が見える |

ポイント:“時間→流量→比率”の順で一要素ずつ。違和感が出たら即停止→換気→一段階戻すが鉄則。

例)就寝前20分・2:1・250 mL/分で2週間。翌2週間は300 mL/分に上げて比較したところ、寝つきスコアがわずかに改善。ただし夜更かしの日は差が消えるため、就寝時刻の固定が結果を大きく左右することを実感。

誤解しやすいポイント:医療の代替ではない/“強い設定=効く”ではない

混合ガスはセルフケアの補助であり、疾患の診断・治療の代替ではありません。また、数字の大きさは快適性とトレードオフになりがちです。乾燥感や頭重感が出れば、かえって継続を妨げます。以下のチェックで、よくある誤解を事前に回避しましょう。

誤解回避チェックリスト

- 医療の代替ではない:治療中・服薬中は主治医に相談

- 強ければ良いは誤り:短時間×中流量から

- 一度に多要素変更はNG:週ごとに1要素だけ

- パンフの最大値に固執しない:吐出口実測と運用性を重視

- 体験談の再現に固執しない:自分のログで判断

例)「3:1のほうが効く」と聞いて高比率・長時間に変更→乾燥と頭重感で逆効果。2:1・低流量・20分に戻し、時間+5分で再評価すると快適性と体感が両立。

体感を曇らせる要因:睡眠・脱水・環境・装着の“4大ノイズ”

設定以前に、生活の土台と環境ノイズが結果を大きく揺らします。差が見えないときほど、まずは下の表の兆候→対策を順に潰してから設定を動かしてください。ノイズを下げる=評価の精度が上がるということです。

| ノイズ要因 | 兆候 | 先にやる対策 | 設定は… |

|---|---|---|---|

| 睡眠の乱れ | 寝つき・中途覚醒が週でバラつく | 就寝時刻を固定、画面オフ30分前 | 触らない(生活を戻す) |

| 脱水/カフェイン過多 | 午後の口渇・頭重感 | 水分バランスの是正、夕方以降のカフェイン控えめ | 触らない(体調を整える) |

| 室内環境 | 乾燥/暑さ/騒音 | 湿度45〜55%、静音、換気ルーチン | 触らない(環境を整える) |

| 装着不良 | 鼻ムズ・リーク・水滴逆流 | カニューレ位置調整、配管“上から”、本体を顔より低く | 最小変更(流量−50等) |

例)評価が一向に上がらず見直したところ、原因は室温と湿度の乱高下。加湿器とサーキュレーターを導入して環境を安定させたら、同じ設定でもKPI平均が持ち上がった。

プラセボと個人差:主観でも“再現性”があれば採用してよい

体感にはプラセボ(期待感)も混ざります。ただ、セルフケアでは安全・継続・負担感が許容範囲なら、再現性のある主観改善は採用して構いません。重要なのは、同条件で繰り返して同じ方向の差が出るかです。週平均で見て、+0.5以上の改善が2サイクル続けば“自分には合う”と判断してよいでしょう。

再現性チェックのしかた

- A設定(現状)とB設定(一要素変更)をA→B→A→Bで交互に

- 同じ曜日・時間帯・準備を固定

- 週平均差が+0.5以上×2回続いたら採用候補

- 生活イベント(出張・会食)はその週の集計から外す

例)就寝前で時間+5分をテスト。A(20分)/B(25分)を4週交互に回したところ、Bが2サイクル連続で+0.6。以後は25分固定で流量調整へ進めた。

つまずきと撤退ライン:中止→換気→一要素戻し→再開の順

違和感や症状が出たら、安全最優先でいったん中止→換気。再開は最短セッションから、一要素だけ戻して様子を見ます。症状が続く場合は使用を中止し、体調や既往がある方は専門職へ相談しましょう。

| 症状 | 初動 | 再開条件 | NG行動 |

|---|---|---|---|

| 乾燥・鼻の痛み | 流量−50、加湿↑、湿度45〜55% | 痛み/刺激なし | 高比率・長時間の継続 |

| 頭重感・ぼんやり | 時間−5分、換気強化 | 頭重感が消失 | いきなり複数要素変更 |

| におい・味の違和感 | 停止→水交換→流路清掃→完全乾燥 | 無臭を確認 | 清掃不十分で再開 |

例)頭重感が出た日、就寝前10分・流量−50へ一段戻して再開。違和感が消え、翌週に元の時間へ段階復帰。“一要素だけ戻す”方針が早期回復に有効だった。

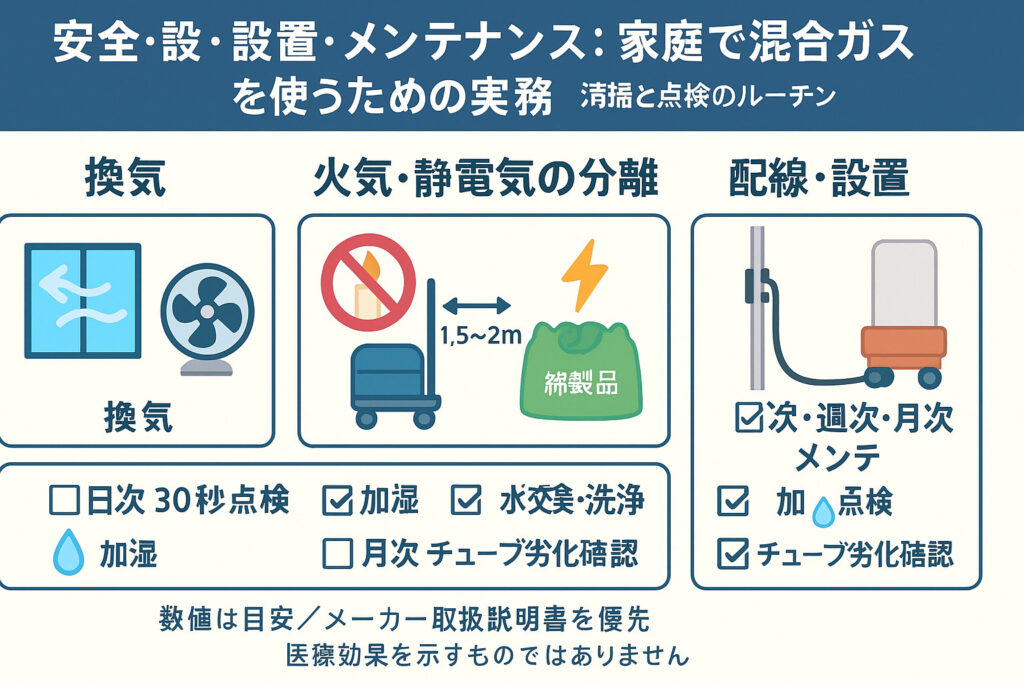

安全・設置・メンテナンス:家庭で混合ガスを使うための実務

混合ガス(H₂+O₂)の家庭運用は、安全(可燃性対策)・設置(換気と動線)・メンテ(衛生と点検)の3点が揃って初めて“続けられる”状態になります。数字やスペックよりも、日々の手間を最小化しながらリスクを減らす設計が肝心です。このセクションでは、初回版の骨子を踏まえつつ、可燃性・換気・距離・配線・衛生・トラブル対応を表とチェックリストで具体化します。ここで基盤を固めると、次の「濃度・比率・流量の設計」へスムーズに進めます。

可燃性と換気の基本:部屋全体とカニューレ周りを分けて考える

混合ガスの吸入は鼻カニューレ周りの局所供給ですが、万一の滞留を避けるために部屋全体の換気を常に意識します。水素は可燃性で、火気・火花・高温面が点火源になり得ます。装置は安全設計でも、窓開けや換気扇を併用し、使用前後の換気時間を決めて“ルーチン化”するのが実務のコツです。体感に集中したいほど、環境づくりはシンプルにしておくとミスが減ります。

換気の目安と運用テンプレ

| 部屋規模の目安 | 運用前の換気 | 使用中の換気 | 使用後の換気 | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| 6〜8畳 | 窓10cm開放+換気扇弱で2〜3分 | 窓5〜10cm継続開放 or 換気扇弱 | 2〜3分 | 静かな環境を優先する日は換気扇のみ |

| 10〜12畳 | 窓10〜15cm+換気扇中で3〜5分 | 窓10cm開放+換気扇弱 | 3〜5分 | 扉の開閉で空気の抜け道を作る |

| 14畳以上 | 対角線で2面開放3〜5分 | 片側開放+換気扇中 | 5分 | サーキュレーター併用で空気を回す |

ワンポイント:窓を開けられない日は、換気扇+サーキュレーターで“吸気→排気”の風の道を作ると滞留リスクが減ります。

例)夜は騒音が気になるため、換気扇中+サーキュレーター弱の組み合わせに固定。使用前3分→使用中は常時→使用後3分を毎回同じ手順にし、家族内で“換気中”札を掛けて運用ミスを防止。

火気・静電気・熱源の分離距離:推奨目安と置き方の工夫

点火源を遠ざける発想が基本です。ガスコンロ・ヒーター・アロマキャンドル・喫煙・静電気の溜まりやすい素材は代表的リスク。下表の推奨距離は“安全余裕を含んだ目安”で、部屋のレイアウトに合わせてさらに距離を取れる配置が理想です。

| リスク源 | 推奨離隔(目安) | 具体例 | 代替案/回避策 |

|---|---|---|---|

| ガスコンロ・グリル | 2m以上 | キッチンの火まわり | キッチンでは使わない運用ルール |

| 暖房(電気/石油/ガス) | 1.5m以上 | セラミックヒーター等 | 壁際に装置、暖房は対角に配置 |

| アロマ/キャンドル類 | 2m以上 | 香り用キャンドル | 別室で点火、吸入部屋では使用しない |

| 喫煙 | 同室禁止 | 電子タバコ含む | 屋外のみに制限 |

| 静電気(化繊ラグ等) | 1m以上+加湿 | 化繊ソファ/ラグ | 加湿40〜55%+綿素材カバー等 |

置き方のコツ:装置は窓/換気扇に近い側、点火源は対角側へ。ケーブル/チューブは壁沿い固定にして、人の動線と交差させない配置に。

例)リビングで使用時、オイルヒーターとの距離1.8mを確保し、装置は窓側のワゴン上に固定。冬は室内湿度45〜50%を維持し、毛足の長い化繊ラグ→綿混ラグに変更して静電気を減らした。

設置レイアウトと配線固定:出す→使う→しまうを3分で完結

続けられるかは出す・使う・しまうの摩擦で決まります。専用ワゴンや壁沿いモールを使って配線とチューブを固定し、視認性の高い定位置を作ると、家族の誤操作や引っ掛け事故も減ります。以下は“やりがちな配置”を“より良い配置”へ置き換えるヒントです。

| 要素 | ありがちな配置 | ベターな設計 |

|---|---|---|

| 本体の置き場 | 床直置き・動線の途中 | ワゴン上段に固定、壁沿いで死角化 |

| チューブ経路 | たるみ・足元クロス | 壁沿い→イス脚裏→顔周りで“上から”配管 |

| 電源コード | たこ足・たわみあり | 配線モール/面ファスナーで壁留め |

| 付属品 | 引き出しにバラ置き | 透明ケースで一括し、ラベルで可視化 |

ミニチェック:座る→電源→吸入→停止→拭き取り→収納まで3分で完了できるかをタイムトライアル。3分を超える工程は配置の課題と見なして改善します。

例)寝室にスリムワゴンを導入し、上段:本体/中段:加湿・消耗品/下段:清掃セットでゾーニング。椅子右側にワゴン固定で手を伸ばせば全て届き、準備〜片付けが2分台に短縮。週5回に定着。

運用チェックリスト:毎回・毎日・週次・月次で“抜け”をゼロに

点検は“面倒を最小化した分割”が続けるコツ。頻度別に要点と所要時間をまとめました。家族共有ならプリントして装置横へ。

| 頻度 | 項目 | 要点 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 毎回 | 火気ゼロ/換気OK/チューブ折れなし | 窓/換気扇ON・ケーブル/チューブ目視 | 30秒 |

| 毎回後 | 吐出口拭き取り/電源OFF | アルコール不使用推奨の材質は水拭き | 30秒 |

| 毎日 | におい/異音/発熱 | 違和感→停止→換気→原因切り分け | 30秒 |

| 週次 | 加湿水交換/フィルタ洗浄 | 水質遵守・乾燥後に装着 | 5〜8分 |

| 月次 | チューブ硬化/変色点検 | 曲げ癖・白濁は交換サイン | 3分 |

| 四半期 | 予備在庫棚卸し | カニューレ/フィルタ/チューブ補充 | 5分 |

ポイント:記録アプリや冷蔵庫の家族カレンダーでチェックを見える化。実施者と日時を書き残すと漏れが激減。

例)チェック表を冷蔵庫に貼り、家族で週次メンテ担当を持ち回り。実施者がサインする運用にしたところ、においの発生がゼロになり、家族からの“いつやった?”質問も消えた。

加湿・水質・衛生:快適性と清潔を両立させる

加湿は乾燥感を減らし装着感を向上させる反面、衛生負荷が上がります。水質(指定)・清掃性・乾燥工程を守ると、においや違和感の多くは予防できます。気になる症状を原因→対策で即座に潰しましょう。

| 症状/違和感 | 主な原因 | 初動対策 | 再発防止 |

|---|---|---|---|

| においがする | 水の劣化/流路の付着 | 停止→換気→水交換→流路洗浄 | 週次→週2へ頻度UP、乾燥時間確保 |

| 乾燥で鼻が痛い | 湿度不足/流量過多 | 加湿量↑/流量↓/室内湿度45〜55% | 就寝前は低流量固定 |

| 水滴が逆流 | 設置高さ/配管たるみ | 本体を顔より低く/たるみ解消 | 壁沿い“上から”配管に変更 |

水の取り扱い:指定水質を必ず使用。直射日光/高温車内は避け、作り置きをしない。洗浄後は完全乾燥して再装着。

例)におい発生が週1で再発。水交換を週1→週2、さらに洗浄後の自然乾燥4時間を徹底したところ解消。乾燥を急いで装着していたのが原因だった。

トラブル時の対応フロー:止める→換気→一要素だけ戻す

違和感や異常を感じたら、安全最優先で行動を固定化します。同時に複数を変えないのが分析の鉄則です。

対応ステップ

- 直ちに停止し、窓/換気扇をON。

- 点火源ゼロを再確認(ヒーター/キャンドル/喫煙なし)。

- 症状を記録(におい/異音/乾燥/頭重感/水滴)。

- 一要素だけ下げる/戻す(時間→流量→比率の順)。

- 再開は最短セッション(10分など)から。改善なければ使用中止→専門家/販売店へ相談。

| 異常サイン | 初期対応 | 再開条件 |

|---|---|---|

| におい/刺激 | 停止→換気→清掃→水交換 | 無臭/刺激なしを確認 |

| 異音/振動 | 停止→配線/設置再点検 | 正常音へ戻る |

| 乾燥痛 | 流量↓/加湿↑/室内湿度↑ | 痛み消失+装着快適 |

例)頭が重いと感じた日、時間を10分に半減し流量を一段下げて再開。以後は就寝前のみ低流量に統一し、違和感が消失。複数要素を同時に動かさない方針が早期解決につながった。

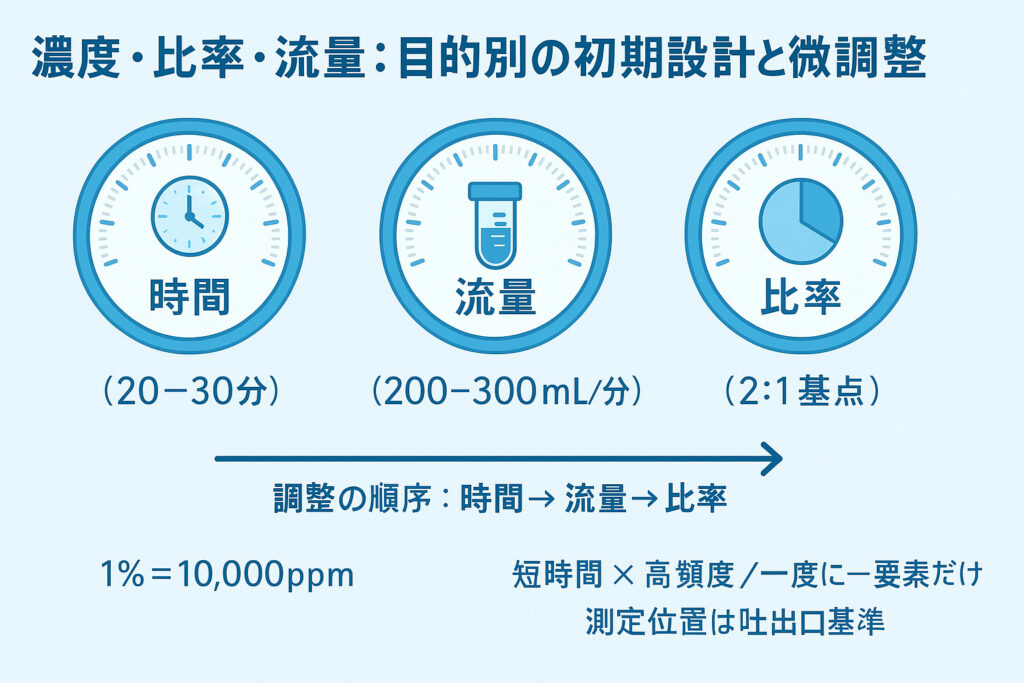

濃度・比率・流量:目的別の初期設計と微調整

混合ガス(H₂+O₂)の使い心地は、濃度(体積分率)・混合比(H₂:O₂)・総流量(mL/分)の三点でほぼ決まります。とはいえ、パンフの“最大値”だけを見ても実感にはつながりません。実際に体に入るのは、あなたの分時換気量(1分間に吸う空気量)と装着の密着度、室内換気などで大きく変わります。このセクションでは、単位の理解から“ざっくり計算”、目的別の初期設定、微調整の順番、ログの付け方、つまずき時のリカバリまでを表とチェックリストで具体化。前セクション(安全・設置)で整えた環境を前提に、小さく始めて再現性で判断する運用に落とし込みます。

基本の考え方:%とppm、混合比(H₂:O₂)と総流量の関係

最初に押さえるべきは、表示の数字は“回路のどこで測ったか”で意味が変わることです。%とppmは1%=10,000ppmで相互換算できますが、その値が吐出口の実測なのか、回路内の設定値なのかで、体感とのつながりが変わります。さらに混合ガスは、比率(例:2:1)と総流量(mL/分)をあなたの分時換気量(6〜8L/分が目安)に重ねて解釈して、初めて“現実の濃度感”が見えてきます。ここを理解しておくと、後の微調整や製品比較が一気に楽になります。

| 用語 | 意味 | すばやい見抜き方 |

|---|---|---|

| 濃度(% / ppm) | 体積分率。1%=10,000ppm | 単位換算で横並び比較を即実行 |

| 混合比(H₂:O₂) | 供給ガス内の比率。理論は2:1が基本 | 固定/可変と範囲を確認 |

| 総流量(mL/分) | H₂+O₂の合計流量 | 最小/最大/段階と安定性を確認 |

| 測定位置 | 数値を取った場所 | 吐出口実測>回路内値の優先順 |

| 分時換気量 | 1分に吸う空気量(目安6〜8L) | 自分の呼吸状態も前提に入れる |

仕様読み取りミニチェック

- 数値はどこで測ったか(吐出口?回路内?)

- %とppmを即換算して横比較

- 比率×総流量の両方が出ていない資料は保留

- 固定/可変の有無と調整幅を確認

例)パンフに「高濃度」とあるが測定位置の記載なし。販売店に吐出口実測かを確認し、%⇄ppmで他社と横比較。総流量の最小/最大も尋ねた結果、日常の使い方に合うのは別モデルだと判断できた。

実吸入濃度の概算:分時換気量を使った“ざっくり計算”

体に入る混合ガスの体積分率(%)≒ 総流量(L/分) ÷ 分時換気量(L/分)で概算できます。例えば総流量0.3L/分、分時換気量6L/分なら約5.0%、8L/分なら約3.8%。ここに混合比を掛け合わせれば、おおよそのH₂の体積分率も推定できます(2:1ならH₂は約66.7%)。

| 総流量(mL/分) | 6 L/分の部屋での概算(混合気%) | 8 L/分の部屋での概算(混合気%) |

|---|---|---|

| 200 | 3.3% | 2.5% |

| 250 | 4.2% | 3.1% |

| 300 | 5.0% | 3.8% |

| 350 | 5.8% | 4.4% |

| 400 | 6.7% | 5.0% |

注意:口呼吸の混在、装着の密着度、姿勢、換気、加湿で実値は変動します。表は目安と捉え、同条件での再現性を重視してください。

例)在宅2週間、就寝前20分・250→300 mL/分だけを変更。主観ログ(寝つき/夜間覚醒/朝のだるさ各1〜5)を週平均で比較したところ、300 mL/分で僅かな向上。次は比率を動かす前に就寝時刻を固定して再検証。

目的別の初期設定テンプレ:就寝前・仕事前・運動後

最初から“完璧値”を探すより、短時間×中流量で場面別テンプレを決めるのが成功の近道です。就寝前は落ち着き重視、仕事前は切替重視、運動後は呼吸が整ってから。評価は2週間の平均で行い、一度に一要素だけ変更します。

| シーン | 推奨スタート | 比率(目安) | 評価KPI(1〜5) |

|---|---|---|---|

| 就寝前20〜30分 | 250〜300 mL/分 | 固定2:1 | 寝つき/夜間覚醒/翌朝のだるさ |

| 仕事前10〜15分 | 200〜250 mL/分 | 固定2:1 or 可変で微調整 | 立ち上がり/午前の集中 |

| 運動後20〜30分 | 250〜300 mL/分(呼吸安定後) | 固定2:1 | 息の整い/筋張り感 |

テンプレ適用のコツ

- “良さ”ではなく続けられる負担感で判断

- 曜日固定と時間帯固定で再現性を確保

- 家族ルール(火気分離・換気)とセット運用

例)平日:就寝前は固定2:1・250 mL/分/20分、日中:単独機で10分。2週間で就寝前KPIが改善したため、25分に延長し、流量は据え置きで再評価。

微調整の順番:一度に一要素だけ(時間→流量→比率→加湿)

“効き”を見極めるには、同時に複数を変えないことが絶対条件です。時間→流量→比率→加湿の順で、週ごとに一段階だけ動かします。違和感(乾燥・頭重感・におい)が出たら、直ちに停止・換気し、1段階戻すのが鉄則です。

微調整チェックリスト

- まずは時間±5分で調整(2週間)

- 次に流量±50 mL/分(2週間)

- その次に比率(固定→可変、または2:1→2.5:1等)

- 最後に加湿量(冬場は積極活用、衛生ルール厳守)

- 記録は30秒:KPI3項目+自由記述1行

比率可変の参考表(吐出口の混合比)

| 混合比 | 供給ガス中H₂割合 | ひとことメモ |

|---|---|---|

| 2:1 | 約66.7% | 基本形。まずはここから |

| 2.5:1 | 約71.4% | H₂比を少し上げたい時 |

| 3:1 | 75.0% | 乾燥や違和感に注意して短時間で検証 |

例)就寝前テンプレで流量+50より時間+5分の方がKPIが安定。比率を動かすと乾燥感が出たため、比率は2:1据え置きで“時間→流量”の順に戻したら違和感が消えた。

ログ術とKPI:30秒で続く評価テンプレ

ログは細かすぎると続かないため、30秒で書ける範囲に絞ります。主観KPI×3(1〜5)と自由記述1行が基本。週末に平均値と一言振り返りを入れるだけで、次週に何を動かすかが明確になります。写真やスマートウォッチのデータを併用する場合も、一度に増やしすぎないのがコツです。

| 日付 | 設定 | セッション | KPI(寝つき/集中/だるさ) | メモ |

|---|---|---|---|---|

| 9/28 | 2:1/250 mL/20分 | 就寝前 | 3/—/4 | 眠気早い。乾燥なし |

| 9/29 | 2:1/250 mL/20分 | 就寝前 | 4/—/3 | 就寝時刻固定が効いた |

| 9/30 | 2:1/300 mL/20分 | 就寝前 | 4/—/3 | やや鼻ムズ。加湿検討 |

ログのコツ

- 指標は3つまでに限定

- 週平均で判断し、単日の良し悪しは流す

- 変更は週1個まで(時間→流量→比率→加湿)

例)二週間でKPI平均が横ばい。振り返りで時刻のブレが最大要因と判明し、翌週は就寝時刻固定を最優先に。設定はいじらず、生活リズムの整備で体感が安定。

よくあるつまずきとリカバリ:高すぎる設定・乾燥・におい・数値信仰

つまずきの多くは、設定を盛りすぎるか、衛生と換気を後回しにすることから起こります。数値は大切ですが、生活導線と快適性を外すと継続できません。症状別に、まずやること→再発防止を整理しました。

| 症状 | まずやること | 再発防止 |

|---|---|---|

| 頭が重い/だるい | 停止→換気→時間-5分or流量-50 | 短時間×高頻度へ戻す |

| 乾燥・鼻ムズ | 加湿↑/流量↓/室内湿度45〜55% | 就寝前は低流量固定 |

| におい・風味変 | 停止→水交換→流路洗浄→完全乾燥 | 週次→週2の清掃へ格上げ |

| 数字への固執 | ログの平均で判断 | 一要素ずつ動かすルール徹底 |

例)“濃いほど効く”と信じて3:1/高流量に急上げ→乾燥と違和感。2:1/低流量に戻し、時間+5分で再評価したら快適性が復帰。以後は週1個だけ変更を厳守。

導入ガイド:機器選び・メンテ・費用のリアル

混合ガス(H₂+O₂)を自宅に導入して“続けられる運用”に落とし込むには、目的→設置→スペック→費用→サポートの順に意思決定を固めるのが近道です。見栄えの良い最大数値だけで選ぶと、清掃の手間や消耗品の補充、家族の誤操作など、日常の摩擦で失速しがち。ここでは、要件定義のマトリクス、スペック表の読み方、据置/ポータブル/単独機の使い分け、月次総コスト算定、サポート体制の見極め、90日導入ロードマップまで、実務寄りに整理します。前セクションの安全・設置・メンテと、次セクションの評価ログ運用をつなぐ“橋渡し”として活用してください。

要件定義マトリクス:誰が・どこで・どれくらい使うかを先に決める

最初に決めるべきは目的と制約です。どの時間帯に、誰が、どこで、どれくらいの頻度で使うのか——ここが固まれば、必要な比率可変の有無、流量レンジ、加湿、静音性が自然に絞れます。逆にここを曖昧にしたままスペックから入ると、過剰機能や設置ミスマッチで後悔しやすくなります。

| 軸 | 選択肢例 | 決め方のヒント |

|---|---|---|

| 目的 | 就寝前/仕事前/運動後/来客時 | 最も頻度の高い“1シーン”を主目的に据える |

| 利用者 | 本人のみ/夫婦/家族共有 | 共有なら据置と手順書を前提に設計 |

| 設置場所 | 寝室/書斎/リビング | 換気・火気分離・配線固定ができる部屋を優先 |

| 頻度と時間 | 週3〜5回×10〜30分 | 短時間×高頻度を基本にKPI評価 |

| 携帯性 | ほぼ在宅/出張あり | 出張が多いならポータブル併用を検討 |

要件クイックチェック

- 「最も使うシーン」を1つだけ選ぶ

- 家族が触る?→据置+手順書+鍵付き収納

- 出張多い?→ポータブル併用で在庫と手間を平準化

例)主目的を就寝前20分に設定。家族も使うため寝室据置+手順書掲示に決定。出張週のみポータブル貸し出しで継続率を維持。

スペック表の読み方:比率・総流量・測定位置・安全機構・加湿・静音

カタログの“高濃度/高出力”は、その測定位置と条件が伴って初めて意味を持ちます。比率(H₂:O₂)が固定か可変か、総流量の最小〜最大と段階、逆火防止/過圧/リークの安全機構、加湿の清掃性、そして騒音/発熱まで、設置部屋の現実と突き合わせて判断します。

| 項目 | 何を見るか | OKの目安 |

|---|---|---|

| 混合比 | 固定か可変か/可変範囲 | 固定2:1スタート、後で可変が理想 |

| 総流量 | 最小/最大/段階/安定性 | 200〜300 mL/分が日常で扱いやすい |

| 測定位置 | 吐出口実測か/回路内か | 吐出口実測の明示が信頼性高い |

| 安全機構 | 逆火防止/過圧/リークセンサ | 三点が明記されている |

| 加湿 | 有無/水質/清掃手順 | 水交換・乾燥が簡単にできる |

| 騒音/発熱 | dB表示/放熱設計 | 寝室で会話を妨げない静音性 |

カタログ質問テンプレ

- 「この濃度はどこで測りましたか?」

- 「%とppmの両方で数値を頂けますか?」

- 「最小/最大流量と段階数は?」

- 「逆火防止の方式とメンテ頻度は?」

例)“吐出口実測”の明記がないモデルは保留。販売店から%⇄ppm換算と段階数を取り寄せ、据置候補を2台に絞り込めた。

据置・ポータブル・水素単独の使い分け:導線ごとに最短手順を作る

“家のどこで”“どの順で”手が動くかを先に決めると、継続率が跳ね上がります。据置(混合)は就寝前や家族共有に強く、ポータブル(混合/単独)は移動日に相性良し、水素単独機はシンプル運用で日中の“切替”に向きます。場面×機器のマトリクスで、最短3分片付けの導線を確保しましょう。

| シーン | 最適デバイス | ねらい | 運用ヒント |

|---|---|---|---|

| 就寝前20〜30分 | 据置(混合) | 静音と快適性 | 低流量×固定2:1で評価 |

| 仕事前10〜15分 | 単独/ポータブル | 立ち上がり | 短時間×中流量、時刻固定 |

| 運動後20〜30分 | 混合/単独 | 呼吸が整ってから | 換気+水分補給をセット化 |

| 出張・車移動 | ポータブル | 継続の保険 | バッテリー/消耗品の在庫管理 |

例)平日は寝室の据置(混合)で就寝前を固定化。日中は単独機10分、出張日はポータブルで“忘れゼロ”。導線分担でムダな移動と準備が消えた。

月次総コストの算出:単価ではなく“運用費”で比べる

費用判断は、本体の償却+消耗品+電気代+清掃時間の合算で見るのが本質的です。1か月の使用回数×1回あたりの手間まで含めると、割高に感じたモデルが実は“最安”になるケースもあります。下のテンプレに自分の数値を入れて、“費用/継続率”で評価してください(金額はダミー例)。

| 項目 | 算出式 | 例(月間) |

|---|---|---|

| 償却費 | 本体価格 ÷ 想定使用月数 | 180,000 ÷ 36 = 5,000 |

| 消耗品 | フィルタ等の月割 | 1,800 |

| 電気代 | 消費電力×時間×単価 | 150 |

| 清掃時間 | (分/回×回数)×時給換算 | 20分×12回×¥50/分=12,000 |

| 合計(月次総コスト) | 上記の合計 | 19,0 0 0 |

見方のコツ

- 時間単価は時給の自己基準でOK(例:¥3,000/h→¥50/分)

- 在宅多→据置中心、外出多→ポータブル中心で月ごとに切替

- “安いのに面倒”は継続率を下げ、結局高くつくことが多い

例)据置Aは本体高価だが清掃5分/回、据置Bは本体安価だが清掃20分/回。月次総コストでは据置Aが有利と判明し、長期的な満足度も高かった。

サポート・保証・消耗品:止まったら“すぐ直る”かを先に確認

家庭運用の最大リスクは止まることです。代替機の有無・到着までの時間・問い合わせ応答速度・消耗品の在庫を、契約前に具体的に確認しましょう。保証の範囲(消耗品/送料/修理期間)も読み落としがちなポイントです。

事前確認チェックリスト

- 故障時:代替機の提供はある?到着目安は?

- 問合せ:平日/休日の窓口と応答SLAは?

- 交換部品:フィルタ/チューブ/カニューレの価格と在庫

- 保証:自然故障の範囲、送料負担、修理期間中の対応

- 取説:メンテ動画/手順書の有無(家族共有に必須)

| 重要度 | 項目 | 合格ライン |

|---|---|---|

| 高 | 代替機提供 | 48時間以内の到着 |

| 高 | 消耗品供給 | 1週間以内に補充可 |

| 中 | 応答SLA | 当日中に一次回答 |

| 中 | 取説整備 | 動画+紙マニュアルあり |

例)導入前に代替機48時間以内を確認したおかげで、繁忙期の故障時も運用中断1回で済んだ。在庫の事前確保が安心感につながった。

90日ロードマップ:体験→短期レンタル→購入→定着レビュー

いきなり高額購入より、段階導入が失敗を最小化します。2週間×2サイクルの評価テンプレを回し、時間→流量→比率の順で一要素ずつ動かして、週平均で判断します。90日目に費用/満足/手間の三点を見直せば、置物化を避けられます。

導入ロードマップ(例)

- 0〜2週:サロン体験で就寝前20分を検証(KPI×3を記録)

- 3〜6週:短期レンタル(据置)。250→300 mL/分のみ変更

- 7〜10週:ポータブル試用(出張週)。在庫と充電動線を確認

- 11〜12週:本体購入。手順書/チェック表を整備して家族共有

- 13週:費用・満足・手間の三点レビュー、微調整継続

例)当初は比率可変モデルを希望したが、固定2:1+低流量で十分と判明。可変は次回買い替えの検討に回し、今回は清掃が楽な据置を選択して満足度が安定した。

まとめ

水素×酸素の混合ガスは、H₂単独とは前提が異なるセルフケア手段です。可燃性・換気・設置の安全三原則を守りつつ、比率・流量・時間を小さく始めて週平均で評価する——この地味な設計が、結局は最短の近道になります。機器は表示の根拠と安全機構、メンテ容易性、サポートで選び、生活動線に馴染む導線を整えること。誇大表現ではなく、自分のログで判断する姿勢が、長く無理なく続けるための条件です。

コメント