水素ガス吸入器は、自宅でのコンディショニング習慣として注目を集めています。とはいえ、購入前に押さえるべきポイントは多く、濃度や流量の数字、機器の純度や安全機構、据置型とポータブルの違い、さらに設置・換気・メンテナンスまで整理しておかないと、せっかくの投資が“置物化”になりかねません。本記事では、専門的な内容をやさしい言葉で解説し、日常で無理なく続けられる選び方と使い方を、導入から検証・見直しまで一気通貫でガイドします。医療の代替ではない前提で、安全と継続性を最優先に、今日からの一歩を確実にしましょう。

本記事の内容は、公開時点の文献・公的情報および生活者の一次情報に基づき編集しています。医療・健康上の判断は個々の状況により異なるため、実際のご利用・ご判断にあたっては医療機関等の専門家にご相談のうえ、自己責任にてご活用ください。情報の正確性・最新性には努めていますが、結果を保証するものではありません。

自宅で使う前に押さえる全体像:目的・期待値・基本概念

自宅で水素ガス吸入器を導入する前に、何より大切なのは目的・期待値・基本概念の三つを具体化しておくことです。ここが曖昧なまま「高濃度」「高出力」などの数値だけで選ぶと、設置ミスマッチや清掃の手間、家族の誤操作など“日常の摩擦”で失速しがちです。本セクションでは、日々の生活動線に自然に組み込むための考え方を、表やチェックポイントで実務寄りに整理します。次のセクション(安全・仕様・設置・使い方・評価ログ)へそのまま接続できる粒度にしてあるので、読みながら自宅環境に置き換えてください。

目的は“症状名”ではなく“場面”で定義する

導入の第一歩は、「どの場面で、何をねらうか」を一文で言えるようにすることです。就寝前の切り替え、始業前の立ち上がり、運動後の戻りなど、生活の“定位置”に吸入を重ねると、時間・頻度・評価指標が自動的に決まります。数字(濃度・流量)は後から微調整できますが、場面がぼやけていると継続率が下がります。

ポイント

・最頻度の“1シーン”を主目的に固定する

・家族が使う場合は据置+簡易手順書をセットで用意する

・出張が多い場合はポータブル併用で継続率を守る

例)就寝前20分を主目的に設定。家族共有のため寝室据置+手順カードを掲示。出張週だけポータブルを持ち出したところ、準備〜片付けの時間が安定し、使い忘れが目に見えて減った。

期待値の適正化:得やすい変化と“断定しない領域”を分ける

水素ガス吸入は、医療の代替ではなくセルフケアの一つです。短期で劇的な変化を期待すると、時間や流量を無闇に増やして違和感につながりがち。先に「得やすい主観の変化」と「断定しない領域」を切り分け、週平均で振り返る前提を決めておくと冷静に続けられます。

| 得やすい主観的変化 | 断定しない領域 | 見極め方(2週間単位) |

|---|---|---|

| 入眠前の切り替えのしやすさ | 疾患の治癒・診断的効果 | 寝つき・中途覚醒の平均スコア |

| 午前の立ち上がりの安定 | 即時の大幅パフォーマンス改善 | 始業前の集中スコア平均 |

| 運動後の重だるさの軽減感 | 体重・体脂肪の急変 | 翌日の張り・重さ平均 |

判断のコツ

・小さな差の積み重ねを拾う

・日々ではなく週平均で可否を判定する

・睡眠不足やアルコールなど生活要因を先に整える

例)吸入あり週/なし週を交互に2週間ずつ実施。午後の“もや感”スコアが0.3ポイント改善。差は小さいが再現性があったため、時間延長より毎日の継続性を優先する方針に確信を持てた。

濃度・流量・時間の基本:目安で始めて一要素ずつ調整する

実際に体へ入る混合濃度は、供給流量(mL/分)÷分時換気量(L/分)の関係から概算できます。安静時の分時換気量はおよそ6〜8L/分。装着具合や口呼吸、リーク、換気で変動するため、あくまで目安として扱い、同じ条件を2週間固定してから見直します。

| 供給流量(mL/分) | 分時換気6L/分 | 7L/分 | 8L/分 |

|---|---|---|---|

| 200 | 約3.3% | 約2.9% | 約2.5% |

| 300 | 約5.0% | 約4.3% | 約3.8% |

| 350 | 約5.8% | 約5.0% | 約4.4% |

運用ヒント

・最初は短時間×中流量で開始

・見直しは時間→流量→タイミングの順に一要素ずつ

・環境要因(換気・姿勢・装着の密着度)を合わせて記録

例)就寝前20分・中流量で2週間固定。翌々週に就寝前だけ30分へ延長したところ違和感が出たため25分に戻したら、体感と継続のバランスが改善した。

自宅・サロン・医療の役割分担を知って“適材適所”にする

同じ“吸入”でも、自宅・サロン・医療で役割が違います。自宅は継続性、サロンは体験と手間の軽さ、医療は診療下での判断。混同を避け、目的と生活に合わせて使い分けると、コストと満足のバランスが整います。

| 場所 | 主目的 | 強み | 向く人 |

|---|---|---|---|

| 自宅 | 日常のコンディショニング | 続けやすい/時間自由 | 家族ルールを作れる人 |

| サロン | 体験・比較検討 | 準備不要・学習しやすい | 相性を先に確かめたい人 |

| 医療 | 診療上の判断 | 監督下で安心 | 既往や服薬がある人 |

例)最初の1か月はサロンで就寝前20分の相性を確認。翌月は自宅据置で運用し、既往がある家族は医療に相談のうえタイミングを限定して実施。場面ごとに役割を分けたことで、無理なく続いた。

初月ロードマップ:2週間×2サイクルで“続く型”を固める

最短で自分の最適解に近づくには、2週間×2サイクルでABテストを回し、平均で判断します。次セクションの「安全・仕様・設置・使い方・評価ログ」に自然につながるよう、指標は最小限に絞ります。

1〜2週(A条件)

・就寝前20分のみ/週4〜7回

・朝に寝つき・中途覚醒・朝のだるさを各1〜5で記録

3〜4週(B条件)

・始業前10分+就寝前15分/週5回目標

・午前の集中スコアを追加

週次レビュー

・週平均でA/Bを比較し良い方を残す

・変更は一度に一要素だけに限定する

簡易ダッシュボード(記入用)

| 週 | 実施回数 | 就寝前スコア平均 | 午前集中平均 | 体感メモ |

|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||

| 2 | ||||

| 3 | ||||

| 4 |

例)A条件(就寝前20分)より、B条件(始業前10分+就寝前15分)の方が“午後のもや感”平均が低下。翌月はB条件をベースに流量だけ微調整して、違和感なく再現性を高められた。

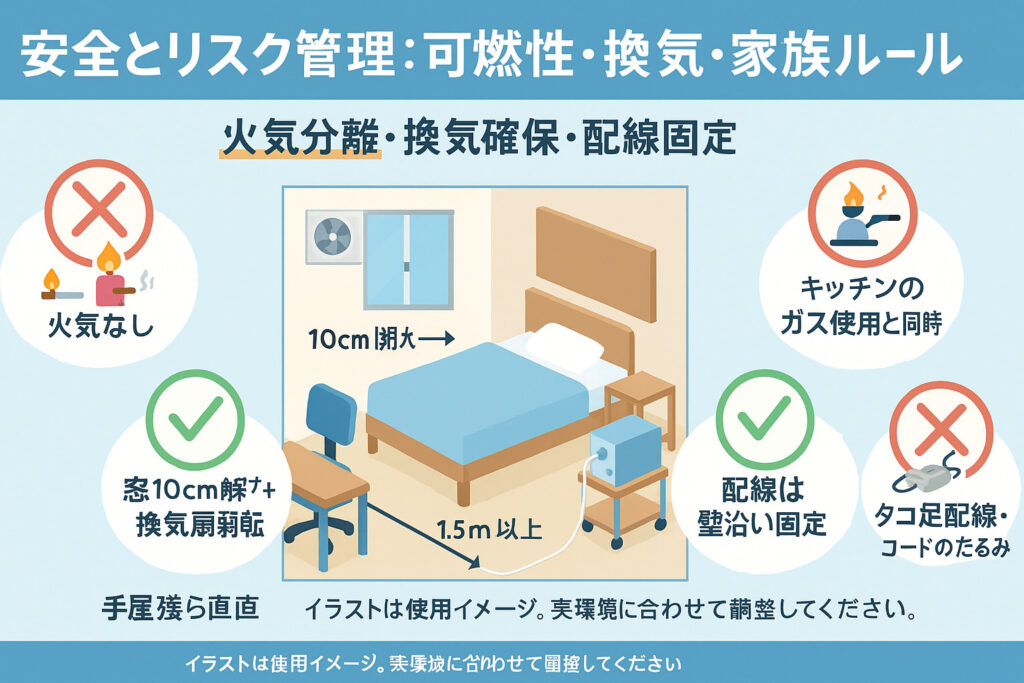

安全とリスク管理:可燃性・換気・家族ルール

自宅で水素ガス吸入器を運用する際の最優先事項は、安全を仕組み化して“迷わず守れる”状態にすることです。水素は軽く拡散しやすい一方で可燃性があるため、火気との分離と換気、配線・動線の管理、家族内のルール化が不可欠です。ここでは、初回作成内容を土台に、リスクの把握から換気設計、設置・配線、家族ルール、異常時対応、点検スケジュールまでを表とリストで具体化します。次のセクション(仕様の見方・設置実務・評価ログ)へスムーズに接続できるよう、今日から貼って使える粒度でまとめました。

可燃性リスクの基礎:室内濃度と局所吸入の違い

可燃性の議論で混同されやすいのが、カニューレ先端付近の“局所”と部屋全体の“室内濃度”です。吸入器は局所に少流量を供給する前提ですが、無換気状態や火気併用、ホコリ詰まりによる逆流・リークなどが重なると、思わぬ危険が生じます。ここでは、日常で起こりがちなシーンを想定し、リスクの要因と基本対策を見える化します。数字は目安として扱い、火気の排除・換気の常時化・測定条件の確認を運用の三本柱に据えましょう。

| 典型シーン | リスク要因 | 最低限の対策 | 運用メモ |

|---|---|---|---|

| 就寝前の寝室使用 | 無換気・枕元の電気スタンド・ロウソク | 火気を別室に移す/窓を10cm開放+換気扇弱運転 | 延長コードは壁沿い固定、ベッド周りは不燃スペース確保 |

| キッチン隣接のリビング | ガスコンロ・喫煙・アロマ | 使用中は火気を止める/ドアを閉める | 換気扇を吸入側と逆側で回し交差流を作らない |

| 冬季の密閉空間 | 加湿器の近接・結露 | 機器と加湿器の距離を1m以上離す | チューブ結露は拭き取り、床の滑りを防止 |

例)寝室の読書灯をリビングへ移し、吸入時間は就寝前20分に固定。窓を10cm開けて換気扇を弱で回すルールにしたところ、家族からの“火気うっかり”がなくなり、安心して継続できる体制が整った。

換気設計:部屋タイプ別の実用ガイド

換気は“回す”より“滞留させない”ことが重要です。部屋の形状・窓位置・換気扇の有無で最適解が変わるため、使う部屋ごとに具体策を持ちましょう。以下は寝室・書斎・リビングでのおすすめ設定例です。静音性と快適性も両立させると継続率が上がります。

| 部屋タイプ | 推奨の窓・ドア運用 | 設置位置の目安 | 使い始め〜終わり |

|---|---|---|---|

| 寝室(6〜8畳) | 窓10cm開放、ドア半開 | 窓側にワゴン設置、熱源から1.5m以上 | 使う前にカーテンを寄せ、使用後5分は換気継続 |

| 書斎(密閉しがち) | 反対側の窓を少し開放 | 机の側面に固定、配線は壁沿い | 在室時は扇風機で緩やかに気流を作る |

| リビング(動線多) | 子ども・ペットの動線と分離 | ソファ背面、通路と直交配置 | 使用中は家族に“近寄らない”アナウンス |

例)書斎では扇風機を窓方向へ弱で向け、吸入器の風下に座る配置へ変更。気流ができたことで、におい・こもり感が減り、作業中の使い勝手が向上した。

設置・配線・動線:事故を防ぐ配置ルール

設置は“出す→使う→しまう”が最短で終わる配置が鉄則です。機器周りの熱源排除、配線の固定、チューブの取り回しを整えるだけで、転倒・抜け・リークの大半は防げます。次の表と手順を“そのまま貼れる指針”として使ってください。

| 要素 | 基準 | 確認方法 |

|---|---|---|

| 熱源との距離 | ヒーター・スタンドから1.5m以上 | 使用前に目視で距離を測る |

| 配線 | 壁沿いモール固定、足元交差ゼロ | スマホで上から撮影し交差をチェック |

| チューブ | 床ばいを避け、フックで垂直管理 | 使用中にたるみがないか手で確認 |

設置手順(短縮版)

- ワゴンを窓側に寄せる

- 電源・配線を壁沿いに固定する

- チューブをフックに掛けて垂直にする

- 使用前に“熱源オフ・火気ゼロ・窓開”を声出し確認

- 使用後は5分換気、チューブの水滴拭き取り、電源オフ

例)延長コードを床中央に這わせていたレイアウトを、壁沿いモール+L字コネクタで再設計。つまずきと抜けがなくなり、準備〜片付けが一連で90秒短縮できた。

火気・電源・加湿のNG集と代替案

“ダメな例”を先に共有しておくと、家族の誤操作をほぼ根絶できます。NGの代わりに“これならOK”を並記し、迷ったら安全側に倒せる設計にしましょう。

- ロウソク・アロマキャンドルと同室同時使用 → NG。代替はアロマディフューザーを別室で。

- ガスコンロ点火中の隣室使用 → NG。代替は使用時間をずらす、またはドアを閉めて換気量を増やす。

- 加湿器の吹出口を機器へ向ける → NG。代替は1m以上離し、チューブは垂直管理。

- タコ足配線・巻いた延長コード → NG。代替は容量適合の延長+熱がこもらない配線トレー。

例)冬の乾燥対策で加湿器を近接させていたが、吹出口の向きを壁側へ変更し距離を1.5mに。チューブの結露が激減し、床の滑りも解消した。

家族ルールと運用SOP(標準手順書)の作り方

家族共有で安全を保つには、禁止事項・手順・緊急時連絡の三点を紙1枚にまとめ、機器の側に貼るのが最短です。誰が見ても同じ動きができるレベルの“短文・箇条書き”が理想です。以下はそのまま転記できる骨子です。

- 禁止事項:火気同室/喫煙/キッチン使用中の同時運用/幼児・ペットの接近

- 使用手順:窓開→電源→流量設定→カニューレ装着→タイマー→終了→拭き取り→電源オフ→5分換気

- 衛生:カニューレは個別保管、週1でチューブ点検・交換予定表に記入

- 緊急時:異臭・異音・めまいを感じたら即停止→窓全開→家族へ声かけ→販売店へ連絡

例)家族ルールをA4一枚にし、子どもと一緒に読み合わせ。来客時は“吸入は中止”の共通合図を決め、誤使用がゼロになった。

異常時対応フロー:停止→換気→切り分け

違和感や装置の異常を感じたら、迷わず止めて換気が原則です。再開は“原因が特定され、対策した後”。症状別の一次対応を下表にまとめます。判断に迷う場合は、次セクションの「スペック・安全機構の確認」と合わせて販売店・メーカーへ連絡します。

| 症状 | 初期対応 | 再開条件 | 次に確認すること |

|---|---|---|---|

| 異臭・焦げ臭 | 即停止→窓全開→電源プラグ抜き | 臭いが消え、熱源がないこと | 配線発熱・タコ足・ほこり詰まり |

| 異音・振動増 | 即停止→換気→筐体温度確認 | 異音原因の除去/販売店指示 | ファン・フィルタ・設置の水平 |

| めまい・頭痛 | 即中止→座位安静→水分 | 原因切り分け後に短時間から | 流量の下げ、時間短縮、換気強化 |

| リーク疑い | 停止→接続部再装着→試運転 | リーク音消失・泡なし | チューブ劣化・接続緩み |

例)連続使用中に微かな異音。即停止して筐体を冷ました後、フィルタとファン周りのほこりを清掃し、設置を水平に修正。再開後は異音が消え、以降は週1清掃を家族で分担する運用に切り替えた。

点検スケジュール:導入時・週次・月次で“習慣化”

点検は“まとめてやる”より“細切れで積み上げる”方が継続します。導入時点検で初期不良や設置ミスを潰し、週次で衛生と安全、月次で消耗品と費用を見直します。次の表はそのままカレンダーに落とし込めます。

| タイミング | 点検項目 | 具体アクション |

|---|---|---|

| 導入日 | 配線・熱源距離・換気動線 | 写真で記録、SOPを貼付 |

| 週次 | フィルタ・チューブ・結露・拭き取り | 10分で実施、家族で当番制 |

| 月次 | 消耗品在庫・費用・運転時間 | 在庫補充、費用まとめ、総運転時間を記録 |

| 季節変わり | 加湿・暖房レイアウト見直し | 距離再測、風向調整、配線の熱こもり撤去 |

例)月初に“在庫・費用・運転時間”をメモ。加湿器の位置替えが必要な月は、同時に配線の熱だまりも解消し、異音・結露トラブルが激減した。

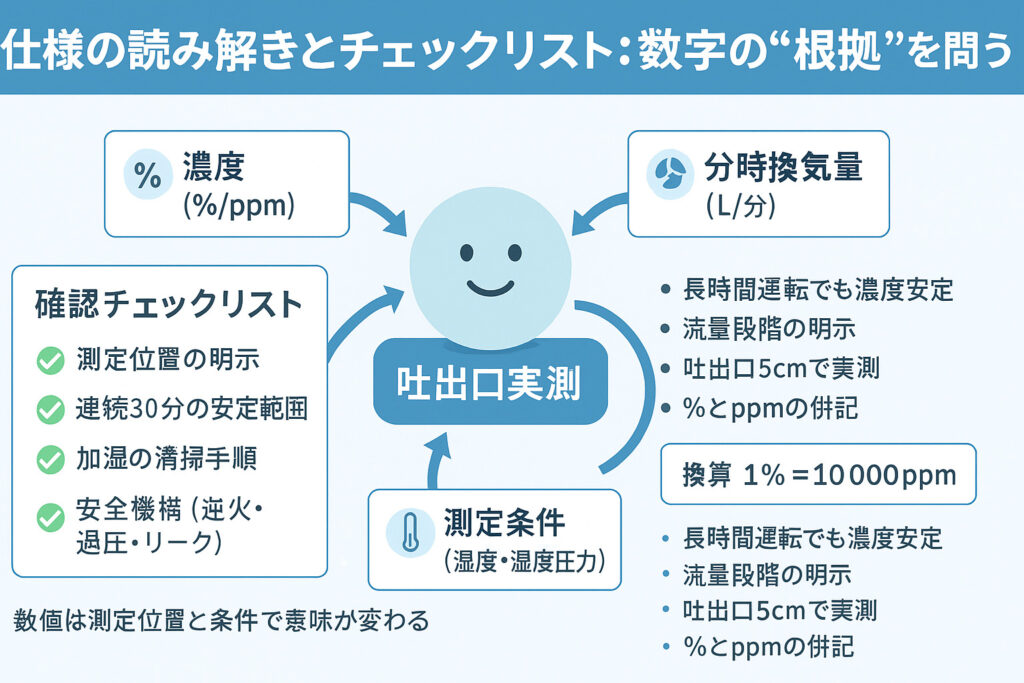

仕様の読み解きとチェックリスト:数字の“根拠”を問う

購入前に最も差がつくのは、カタログの数字を実使用の意味に翻訳できるかどうかです。水素ガス吸入器の「濃度」「流量」「純度」「総発生量」は、それぞれ別の概念であり、さらに測定位置(吐出口か回路内か)や測定条件(温度・湿度・圧力・装置設定)で実効値が大きく変わります。ここでは、初回作成の内容を土台に、数字の読み替え方、測定条件の確認手順、安全機構の見極め、維持費の算定までを、表・質問テンプレ・簡易チェックで具体化します。次セクションの「タイプ別比較」「導入・設置」へスムーズに接続できるよう、今日から見積依頼に使える実務的フォーマットに整えました。

濃度・流量・純度・総発生量の正しい読み方

カタログの濃度(%/ppm)は“吸気に含まれる割合”、流量(mL/分)は“供給される量”、純度(%)は“ガスそのものの混じり気の少なさ”、総発生量(mL/分)は“装置が毎分つくれる量”を指します。実際に体へ入る混合濃度は供給流量 ÷ 分時換気量(安静時およそ6〜8L/分)で概算でき、装着の密着度や口呼吸、換気状態でも変動します。数字だけを競うより、同じ時間帯・同じ姿勢・同じ環境で比較できるかが実用の鍵です。下表で“何の数字か/どう解釈するか”を揃えておきましょう。

| 指標 | 意味 | よくある誤読 | 実務での解釈ポイント |

|---|---|---|---|

| 濃度(%/ppm) | 吸気中H₂の割合 | 高濃度=高体感と短絡 | %⇄ppm変換(1%=10,000ppm)で横比較。測定位置を確認 |

| 流量(mL/分) | 1分あたりの供給量 | 大きいほど良い | 分時換気量との比で混合濃度を推定。違和感時はまず時間を調整 |

| 純度(%) | ガスの混じり気 | 99.99%なら無条件で安全 | 純度担保の方法(触媒・膜・測定)と記録の開示を確認 |

| 総発生量 | 装置能力 | 体感に直結と誤解 | 長時間運転時の安定性や段階制御とセットで評価 |

目安換算(安静時の分時換気量が6/7/8L/分のとき)

| 供給流量(mL/分) | 6L/分 | 7L/分 | 8L/分 |

|---|---|---|---|

| 200 | 約3.3% | 約2.9% | 約2.5% |

| 300 | 約5.0% | 約4.3% | 約3.8% |

| 350 | 約5.8% | 約5.0% | 約4.4% |

例)夕食後の就寝前20分に300 mL/分で運用。分時換気量を7L/分と仮定すると混合濃度は約4.3%の目安。翌週に350 mL/分へ上げたら違和感が出たため時間を25分→20分へ先に戻し、体感と継続のバランスが安定した。

測定条件と表示の落とし穴:測定位置・温度・段階制御

“高濃度”“高出力”の表示は、どこでどう測ったかが明示されて初めて意味を持ちます。回路内の理論値や静置条件での値は、吐出口での実効値や日常運転と乖離しがちです。吐出口実測か/温湿度・圧力は何か/流量段階は固定か可変かを必ず確認しましょう。下表は見積依頼の質問テンプレとしてそのまま使えます。

| 質問項目 | ねらい | 期待する回答例 |

|---|---|---|

| 濃度はどこで測定? | 測定位置の特定 | 吐出口5cmで実測、25℃・1atm・湿度50% |

| %とppmの併記は可能? | 換算の透明性 | 4.0%(40,000ppm)など併記 |

| 最小/最大流量と段階数は? | 実運用の柔軟性 | 200/300/400 mL/分の3段階 |

| 長時間運転の濃度安定は? | ドリフトの把握 | 30分で±0.3%以内、ログ提供可 |

| 加湿の条件と清掃手順は? | 衛生・維持手間 | 蒸留水使用、毎日乾燥・週1洗浄 |

“表記チェック”の早見表

| 表記 | 要確認 | よくない例/望ましい例 |

|---|---|---|

| 高濃度 | 測定位置・条件 | 回路内推定のみ/吐出口実測とログあり |

| 高出力 | 発生量と連続安定 | 瞬間値のみ/30分連続の安定範囲を提示 |

| 低騒音 | dB表記と距離 | “静音級”表現/40dB以下(1m)など数値明示 |

例)“高濃度”のみ強調の機種は保留。販売店から吐出口実測の条件と%⇄ppm併記を取得できたモデルを優先し、候補を2台に絞り込み。30分連続ログの濃度ドリフトが少ない方を選定。

安全機構と品質保証を見抜く:逆火防止・リーク検知・材料適合

可燃性への配慮は“仕組み”で担保します。逆火防止構造、過圧保護、リーク検知は仕様書に明記されているか、材料の適合(医療・食品接触グレード)は証憑があるか、電安法や各種安全規格の準拠はどうか。さらに保証・代替機・SLAまで含めて“止まったときにすぐ直るか”を契約前に確かめましょう。

安全機構の確認表

| 項目 | 必要理由 | 望ましい状態 |

|---|---|---|

| 逆火防止 | 炎の逆流防止 | 水封・逆止弁など二重化 |

| 過圧保護 | 配管・筐体保護 | 圧力スイッチで自動停止 |

| リーク検知 | 室内滞留の回避 | アラームと自動停止連動 |

| 材料適合 | におい・移行・衛生 | 規格準拠の証憑提示 |

| 電気安全 | 感電・発熱対策 | PSE等の適合表示 |

| ログ機能 | 解析・再発防止 | 流量・時間の履歴保存 |

サポート・保証の要点(見積依頼に記載)

- 故障時の代替機到着目安(例:48時間以内)

- 消耗品の在庫と納期(1週間以内目安)

- 問い合わせの応答SLA(当日一次回答など)

- 保証範囲(送料負担・修理期間・消耗品除外の明示)

例)代替機“即日出荷”のベンダーを採用。半年後にポンプ不調が発生したが、48時間以内の代替機到着で運用中断は最小限に。原因はフィルタ詰まりで、以降は週1清掃を手順化して再発防止。

維持費と手間を数値化する:月次総コストと運用摩擦

“安いのに面倒”は長期的に高くつきます。本体償却+消耗品+電気代+清掃時間のコストを合算し、月次で比較しましょう。清掃20分×週3回のモデルより、5分×週5回でも総手間は小さい場合があります。次のテンプレに自分の数値を入れて、費用/継続率で評価します(数値は入力例)。

| 項目 | 算出式 | 例(月間) |

|---|---|---|

| 本体償却 | 本体価格 ÷ 想定使用月数 | 180,000 ÷ 36 = 5,000 |

| 消耗品 | フィルタ等の月割 | 1,800 |

| 電気代 | 消費電力×時間×単価 | 150 |

| 清掃時間 | (分/回×回数)×分単価 | 10分×12回×50円=6,000 |

| 月次総コスト | 上記合計 | 12,950 |

コスト解釈のコツ

- 分単価は自分の時給換算でOK(例:3,000円/時→50円/分)

- 在宅多→据置中心/外出多→ポータブル中心に月ごと見直す

- “総コストが低く、手間も少ない”型が最終的に継続率を押し上げる

例)据置Aは本体高めだが清掃5分/回、据置Bは本体安価だが20分/回。月次総コストでAが逆転して安く、運用満足も高かったためAを採用。在庫補充の手間も少なく、家族の協力が得られた。

タイプ別の比較:据置・ポータブル・混合ガス

水素ガス吸入器は、据置型・ポータブル型・混合ガス(H₂+O₂)対応などタイプが分かれ、さらに同じ据置でも“静音性重視”“手入れ簡単”“高流量対応”のように設計思想が違います。どれが最適かは、あなたの生活動線(いつ・どこで・どれくらい)と家族共有の有無で決まります。ここでは、数字を追う前に“続けられる運用”に落とす視点を軸に、タイプ別の向き不向き、選定の深掘りポイント、導線づくりの実例までを整理します。次のセクション(導入・設置・メンテ運用)で実装に移せるよう、表や簡単チェックも交えつつ、過不足のない粒度でまとめました。

据置型:日常の主力として“短時間×高頻度”に強い

据置型は、決まった場所で出す→使う→しまうの摩擦が少ないため、就寝前や始業前など毎日の定時運用と相性が良いのが最大の強みです。音や放熱、配線、換気の扱いさえ設計できれば、家族共有での誤操作リスクが低く、準備時間が一定に保てます。数値面では、流量段階が明確で、吐出口実測の表示、逆火防止や過圧保護など安全機構が“仕様に明文化”されているかが判断基準。清掃は「毎日1分の拭き取り+週10分の点検」のように小分けできるモデルを選ぶと、習慣として定着します。

- 向いているケース

就寝前20〜30分を軸にしたい/家族で共有したい/配線と換気を固定化できる部屋がある - 重点チェック

静音(寝室での会話を妨げない)、吐出口実測の濃度、流量段階の使い勝手、清掃手順の短さ

例)寝室の窓際に専用ワゴンを置き、就寝前20分を固定。静音性優先で機種を選び、拭き取り1分+週1清掃10分の運用にしたところ、家族も迷わず使え、使い忘れがほぼゼロに。就寝リズムが整い、計画どおり継続できた。

ポータブル型:外出・多拠点生活の“継続の保険”

ポータブルは、出張や外出が多い生活でも習慣を途切れさせない保険として機能します。据置と比べると連続時間・流量・静音で劣ることもありますが、“その場でできる”価値は大きいです。選定では、バッテリーの持ちと充電導線、カニューレやチューブの収納性、清掃の簡単さ(におい・水滴対策)が肝。オフィスやホテルでの使用を想定し、ケースの防汚性・軽さ・耐久まで見ておくと実運用で困りません。外出日は“短時間×中流量”で時刻を固定し、帰宅後に据置へバトンを渡す二段構えが現実的です。

- 向いているケース

出張・車移動が多い/オフィスやジムでも使いたい/“忘れない仕組み”が欲しい - 重点チェック

連続運転時間、充電時間、収納と持ち運びやすさ、清掃の容易さ、騒音の許容範囲

例)平日は据置で就寝前20分、外出日はポータブルで始業前10分に固定。ホテルではナイトテーブルにケースごと置き、朝イチで実施。“時刻固定+置き場所固定”で、移動の多い月でも継続率を維持できた。

混合ガス(H₂+O₂):快適性と体感の“呼吸寄りチューニング”

混合ガスは、水素単独に比べて呼吸の快適性(体感)を重視した設計が多く、低〜中流量でも“整う感じ”を得やすいと感じる人がいます。一方で、混合比(例:2:1固定、あるいは可変)や安全機構の構造が製品により大きく異なるため、測定位置(吐出口実測)・連続運転時の濃度安定・逆火防止の記載を必ず確認します。加湿機能付きは快適ですが、水質・乾燥手順・週次清掃が増えるので、“清掃が面倒で途切れる”を回避できるかが勝負所。まずは固定比率から始め、比率より時間や流量を先に最適化するのが合理的です。

- 向いているケース

就寝前の快適性を重視/家族共有で“違和感が少ない”モデルが欲しい - 重点チェック

混合比の固定・可変、吐出口実測の根拠、逆火防止の方式、加湿の清掃設計

例)固定2:1・低流量で就寝前20分を二週間運用。翌月に比率可変モデルも試したが、比率より“時間と流量”の調整で再現性が高いと判明。可変は将来の選択肢に回し、今回は清掃が簡単な固定比率機で定着を優先した。

タイプ別の要点早見表(据置/ポータブル/混合・単独)

タイプの違いを運用のしやすさ基準で俯瞰します。数字では僅差でも、手間や導線の設計で体感は大きく変わるため、“続くかどうか”を最終判定軸にしてください。

| タイプ | 強み | 注意点 | 相性の良い使い方 |

|---|---|---|---|

| 据置(混合/単独) | 準備時間が一定/家族共有◎ | 設置・換気の設計が必須 | 就寝前・始業前の定時運用 |

| ポータブル | 移動日も途切れない | 連続時間・清掃・騒音 | 出張日の始業前10分を固定 |

| 混合ガス | 呼吸の快適性に寄る設計 | 比率と安全機構の確認必須 | 固定比率×低〜中流量で評価 |

| 単独H₂ | シンプルな運用設計 | 体感は個人差大きい | 日中の“切替”10〜15分 |

タイプ選びのヒント

- 生活の最頻度シーンをまず据置に割り当て、外出日の穴をポータブルで埋める

- 混合は比率をいじる前に“時間・流量・導線”を最適化

- どのタイプでも清掃と在庫補充を“週次10分”で回せるかを試算する

例)最頻度は就寝前20分だったため、静音性の高い据置を主力に。外出日の始業前10分はポータブル、週末の運動後は単独機で短時間×中流量に。タイプごとの役割を分けた結果、準備の迷いが消え、継続率が上がった。

導入・設置・メンテ運用:“面倒を減らす仕組み”づくり

自宅で水素ガス吸入器を長く使い続けるカギは、設置と片付けの摩擦を最小化し、小分けメンテで“止まらない運用”を作ることです。高機能の機種でも、出すのが面倒・配線が邪魔・清掃が重い——この三つが積み重なると、あっという間に使用頻度が落ちます。本セクションでは、初回の内容をベースに、設置動線の設計、10分で終わる設置手順、日次〜月次のメンテ粒度、在庫と費用の月初ルーチン、家族共有のSOP、季節別の未然防止ポイントまでを実務目線で詳細化しました。次セクション(使い方の設計とログ)にそのまま接続できるよう、評価・記録の導線も意識して構成しています。

設置動線のデザイン:最短で「出す→使う→しまう」

導入成功の8割は配置で決まります。椅子・電源・換気・視線が一直線にそろう場所に“定位置”を作り、片付けまでを一筆書きにしましょう。ワゴンや小型ラックを使えば、機器・消耗品・清掃道具を同じ“箱”で移動でき、準備から片付けまでの摩擦が激減します。配線は壁沿い固定で足元交差ゼロ、チューブはフックで垂直管理にするだけで、転倒と抜け、リークの大半が防げます。

| 要素 | 推奨設計 | ねらい | 補助ツール |

|---|---|---|---|

| 位置 | 窓側から1m以内・熱源から1.5m以上 | 換気確保と放熱 | キャスター付ワゴン |

| 視線 | 座位から本体・タイマーが見える | 誤操作防止 | 角度調整スタンド |

| 配線 | 壁沿いモール・L字プラグ | つまずき防止・発熱抑制 | 配線トレー |

| チューブ | フックで垂直・床這い回避 | 結露・汚れの低減 | 粘着フック |

| 収納 | 上段:本体/中段:消耗品/下段:清掃 | “出す→使う→しまう”短縮 | 仕切りボックス |

例)寝室の窓際にワゴンを常設し、上段に本体、中段にカニューレと替えフィルタ、下段にアルコールシートを配置。配線を壁沿いに固定したところ、準備〜片付けの体感が軽くなり、就寝前20分の継続率が週5回→週6回に向上。

設置手順テンプレート:10分で完了する初期セット

初期設置は“分解能の高いステップ”にすると、やり直しが少なくなります。時間の目安と確認ポイントを合わせて、10分で完了する手順に落とし込みましょう。

| 手順 | 目安時間 | 操作 | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 1 | 1分 | 設置場所の清掃・水平確認 | ベッド・ヒーターとの距離OK |

| 2 | 2分 | 配線を壁沿いモールで固定 | 足元交差ゼロ・熱こもりなし |

| 3 | 2分 | チューブをフックで垂直管理 | たるみ・床這いがない |

| 4 | 3分 | 吐出口実測の初期チェック | 流量表示と段階の一致 |

| 5 | 2分 | SOPと緊急連絡先を貼付 | 家族が読んで動ける配置 |

例)初期セット時に水平計アプリでワゴン天板を水平化。以降の振動と異音が解消し、夜間の騒音ストレスがゼロになった。

日次・週次・月次メンテ:小分けで“止まらない運用”

清掃・点検は、日次は30〜60秒、週次は10分、月次は15分の小分け設計が続くコツです。におい・結露・リーク・フィルタ詰まりを早期に潰し、長期停止を防ぎます。

| 頻度 | 所要 | 目的 | 具体アクション |

|---|---|---|---|

| 日次(使用後) | 30〜60秒 | 汚れ・結露の即時除去 | 吐出口・チューブ拭き、チューブ内の水滴を軽く抜く |

| 週次(任意の曜日) | 10分 | 衛生と安全の維持 | フィルタ点検、チューブ劣化目視、ワゴン周りの埃取り |

| 月次(毎月初) | 15分 | 消耗品・費用の把握 | 在庫カウント、運転時間の記録、費用メモ更新 |

例)週次メンテを日曜の就寝前に固定。A4の簡易チェック表にサインするだけにしたら、家族分担が定着し、清掃抜けがなくなった。

消耗品・在庫・費用の管理:月初ルーチンで平準化

“足りない”と止まるのが最大の損失です。月初に在庫・費用・運転時間をまとめて記録し、消耗品の発注日を固定しましょう。費用は本体償却+消耗品+電気代+清掃時間の時給換算で月次総コスト化すると、機種変更や運用見直しの判断がクリアになります。

| 項目 | 記録する内容 | 目安・基準 | 次のアクション |

|---|---|---|---|

| 在庫 | カニューレ・チューブ・フィルタ個数 | 最低2か月分を確保 | 閾値を下回ったら即発注 |

| 費用 | 消耗品・電気・清掃時間換算 | 月次総コストを算出 | コスト高なら清掃手順短縮を検討 |

| 運転時間 | 週・月の合計 | 使用実績の見える化 | 使い過ぎ/少なすぎを調整 |

例)フィルタ在庫の閾値を2個に設定。1個を切ったら即発注ルールにしたところ、欠品による運用停止がゼロになった。

SOPと家族共有:A4一枚で“誰でも同じ動き”

家族共有では、禁止事項・開始〜終了手順・緊急時対応を短文化し、機器の側に貼るのが最短です。5行×3ブロックに収めれば、来客時に見られても生活感を損ねません。

- 禁止事項:火気同室/喫煙/キッチン加熱中の同時使用/幼児・ペット接近

- 使用手順:窓開→電源→流量設定→カニューレ装着→タイマー→終了→拭き取り→電源オフ→5分換気

- 緊急時:異臭・異音・めまい→即停止→窓全開→家族に声かけ→販売店へ連絡(連絡先はSOP右下に記載)

例)SOPをラミネート加工してワゴン側面に貼付。手順の読み合わせを家族で一度行っただけで、誤操作や“電源オフ忘れ”が消えた。

季節別・未然防止ポイント:冬は加湿、夏は放熱

季節で“事故の芽”は変わります。冬は加湿器の吹出口方向と距離、夏は放熱と配線の熱こもり。衣替えのタイミングで、配置と配線を再点検しましょう。

| 季節 | 注意点 | 対策 | 目安 |

|---|---|---|---|

| 冬 | 加湿器の近接・結露 | 1m以上離す、チューブ垂直管理 | 吹出口は機器から背を向ける |

| 春秋 | 花粉・ほこり | 吸気口の埃除去 | 週次清掃でフィルタ目視 |

| 夏 | 放熱・配線の発熱 | 風の通り道を確保、延長コードの束ねNG | 室温28℃超は扇風機で補助 |

例)冬に加湿器を窓側へ移動し、機器とは1.5m距離を確保。チューブ結露が減り、床の滑りとカビ臭が解消。夏は扇風機を弱風で機器の背面へ向け、放熱を助けた。

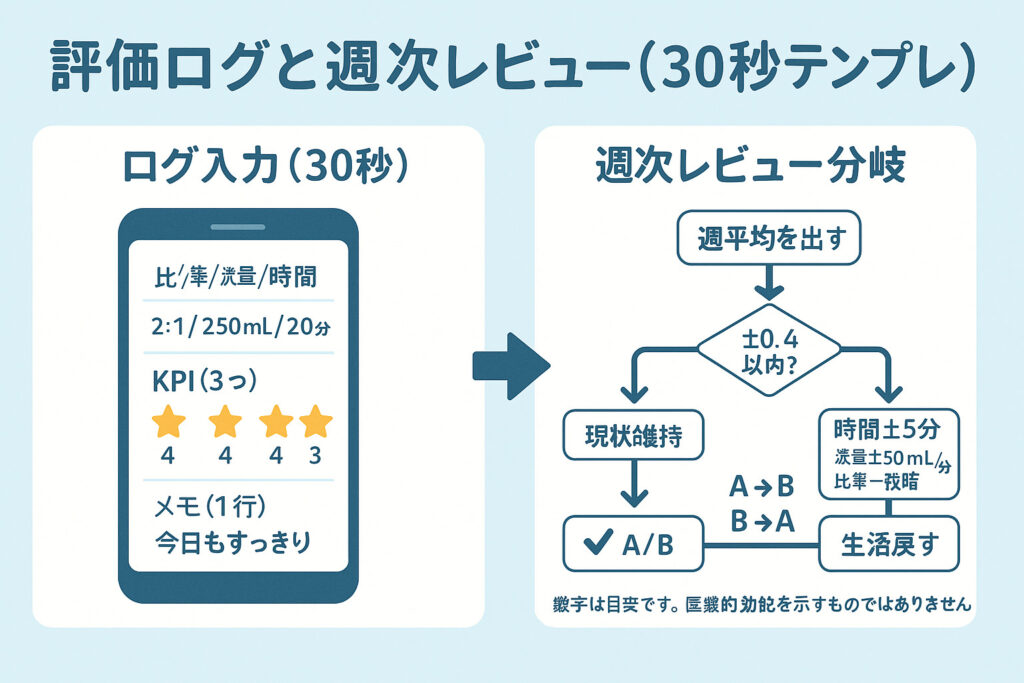

使い方の設計とログ:時間・頻度・タイミングの最適化

日常に水素ガス吸入を根づかせる最大のコツは、“いつ・どこで・どれくらい”を先に固定し、同条件で2週間は崩さないことです。数値(流量・比率)をいじる前に、時間帯と導線を安定させるだけで体感のブレは小さくなり、評価もしやすくなります。本セクションでは、初回作成内容をベースに、時間・頻度・タイミングの決め方、二週間ABテストの回し方、主観KPIと簡易客観指標のログ設計、違和感が出たときの見直し順序までを、表やチェックポイントで実務化します。ここで作った運用テンプレは、次のセクション(評価・最適化の継続運用)でそのまま活用できます。

時間・頻度・タイミングの固定化テンプレート

最初の2週間は、生活の“リズム点”(就寝前・始業前・運動後など)に吸入を重ねると定着が速まります。体への馴染みを作る段階では、短時間×中流量が基本。曜日や在宅・外出の有無で崩れないよう、時刻と場所をセットで決めておくと迷いが消えます。以下のテンプレートは、就寝前と始業前を中核に置いた固定化例です。自宅の導線に合わせて、時間と場所だけを書き換えて使ってください。

| 曜日 | 朝(始業前) | 夜(就寝前) | 実施メモ |

|---|---|---|---|

| 月 | 10分・書斎・中流量 | 20分・寝室・低〜中流量 | 会議多め、夜は静音優先 |

| 火 | 10分・書斎・中流量 | 20分・寝室・低流量 | 外出日は携帯ケースを玄関に |

| 水 | 10分・書斎・中流量 | 20分・寝室・低流量 | 加湿と距離1.5m維持 |

| 木 | 10分・書斎・中流量 | 20分・寝室・低流量 | 充電・在庫を帰宅時に確認 |

| 金 | 10分・書斎・中流量 | 20分・寝室・低流量 | 週次清掃は就寝前に |

| 土 | 未実施 | 20分・寝室・低流量 | 呼吸が整ってから開始 |

| 日 | 未実施 | 20分・寝室・低流量 | 翌週の在庫・予定を点検 |

ポイント

・最頻度シーン(就寝前)を毎日固定し、始業前は平日のみで負担を最小化

・外出日はポータブル10分を朝に寄せ、夜は据置で戻す二段構え

・運動日は呼吸が整ってから20分、無理に延長しない

例)上記テンプレを二週間運用。“朝10分+夜20分”を崩さないだけで、準備の迷いが消え、使い忘れゼロを達成。以降の調整は流量ではなく夜の時間帯を15〜25分で微調整するだけで安定した。

二週間ABテストの設計:一度に一要素だけ動かす

体感を見極めるには、A条件→B条件と二週間ずつ回し、平均で比較します。変更は一要素だけ(時間→流量→タイミングの順)に限定すると原因特定が容易です。下の表は、就寝前の時間を変える例です。KPIは寝つき・中途覚醒・朝のだるさ・午前の集中の4つを1〜5で記録します。

読み方

・Bで平均が良く、違和感がないなら採用。もし重さや乾燥感が出たら、先に時間を戻す

・差が微小なら、朝10分の有無などタイミングを次サイクルで検証

・複数同時変更は禁止。次点は5分刻みでの時間調整が安全

例)A→Bで“寝つき”と“集中”が改善。ただし週後半に軽い乾燥感が出たため、就寝前25→22分に微調整。以降は改善と快適の両立を維持できた。

ログの取り方:主観KPI×簡易客観の“30秒ダッシュボード”

ログは30秒で終わるから続きます。主観KPI(1〜5)に加え、就寝時刻の固定・使用時間の実績・在室の換気メモといった簡易客観を一行で残せば十分です。週末に平均値を計算し、ABの良否を決めます。アプリでも紙でも構いませんが、機器のそばに置ける媒体が続きやすいです。

ログ設計のコツ

・欠測は空欄でOK(埋めない勇気が継続を守る)

・KPIは最大4項目まで。増やすほど続かない

・週平均だけを見て判断。日単位の凸凹に反応しない

例)紙のダッシュボードをワゴン側面に貼付。家族も記入できるよう1行コメント欄を設けたところ、換気や加湿の設定が安定し、KPIのブレが小さくなった。

トラブル時の見直し順序:症状→一要素変更→再評価

違和感(頭が重い、乾燥感、においなど)が出たら、停止→換気→原因仮説→一要素変更の順です。時間を5分戻す、流量を一段下げる、タイミングをずらす――いずれも一つずつ。下表はよくある症状と打ち手の対応表です。

| 症状 | 最初の打ち手 | 次の打ち手 | 再開の目安 |

|---|---|---|---|

| 頭が重い | 就寝前時間を−5分 | 流量を一段下げる | 症状消失後に短時間から |

| 口・鼻の乾燥 | 加湿距離の見直し/水分補給 | タイミングを前倒し | 乾燥感が出ない設定で2回連続OK |

| においが気になる | チューブ交換・拭き取り | 週次清掃を強化 | におい消失後に再評価 |

| 集中が上がらない | 朝10分を追加 | 夜を−5分に変更 | 2週間平均で改善傾向 |

例)“頭が重い”日に遭遇。就寝前25→20分へ戻し、翌日は中→低流量へ。症状が出なくなった段階で22分・中流量へ再調整し、以降は安定。変更を一つずつに絞ったことで、原因特定が容易だった。

まとめ

水素ガス吸入器は、正しい安全運用と“続けやすい設計”が整えば、日常のコンディショニングを静かに後押しし得る道具です。濃度・流量・純度・安全機構を“測定条件の根拠”まで確認し、据置かポータブルか、はたまた併用かを生活動線から選びましょう。火気厳禁・換気確保・家族ルールの徹底を前提に、短時間×高頻度の立ち上げ、二週間単位のABテスト、主観スコアの平均で判断する——この基本を守れば、置物化を防ぎ、あなたの暮らしに馴染む最適解に近づきます。誇大表現ではなく、自分のデータで決めるのがいちばんの近道です。

コメント