HHOガスは、期待と安全のバランスが肝心です。まずは目的を一つに絞り、短時間・低流量で小さく試す→記録→見直しの順で進めれば、過度な期待や無用なリスクを避けられます。

家庭では換気・火気厳禁・日常点検を徹底し、家族とも使い方とルールを共有しましょう。体調に変化があれば即中止して受診を。

「自分に合う続け方」を見つけることが、最も大きなリターンにつながります。本記事のチェックリストと手順を、今日から安心運用の土台にしてください。

本記事の内容は、公開時点の文献・公的情報および生活者の一次情報に基づき編集しています。医療・健康上の判断は個々の状況により異なるため、実際のご利用・ご判断にあたっては医療機関等の専門家にご相談のうえ、自己責任にてご活用ください。情報の正確性・最新性には努めていますが、結果を保証するものではありません。

HHOガスとは?基本と仕組みをまず理解する

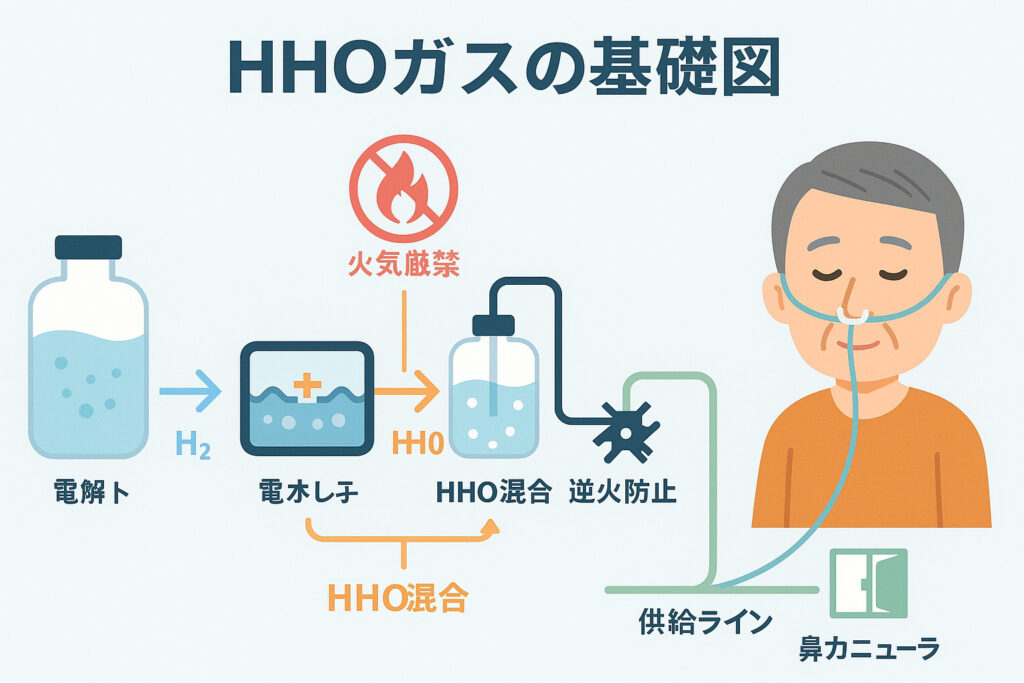

HHOガスは、水を電気で分解して同時に生まれる水素(H₂)と酸素(O₂)の混合ガスです。別名「ブラウンガス」。家庭用機器でも扱えるよう設計されていますが、可燃性があり安全理解が前提。まずは「何者か」「どう作られるか」「H₂単独吸入との違い」をやさしく整理します。

・HHO=水の電気分解で同時生成されるH₂+O₂の混合ガス

・理論上の発生比はH₂:O₂=2:1(装置により水蒸気などが混ざる場合あり)

・H₂単独吸入とは成分・管理・安全機構が異なる

・可燃性のため換気・火気厳禁・逆火防止が基本

用語整理:HHO(ブラウンガス)とは何か

HHOは、水(H₂O)に電流を流して水素と酸素が同時に発生し、その混合のまま取り出されるガスの総称です。海外では「Brown’s gas」と呼ばれることもあります。ここでのポイントは、水素のみを取り出すのではなく、酸素も含んだ“混合”であること。家庭向け機器では、発生したガスを水槽(バブラー)で湿らせたり、不純物を落としたりしてから使用します。なお、医療行為ではないため、持病・服薬中の方は事前に医師へ相談してください。

どう作る?電気分解と電解質の役割

電気分解は、水に電流を流すとH₂とO₂が電極で発生する現象です。多くの装置では電気を流しやすくするために電解質(例:適切に管理されたアルカリ性溶液など)を加えます。

- タンクに純水(推奨)を入れる。

- 装置が電解セルに電流を流しH₂とO₂を発生させる。

- 生成ガスをバブラーで湿潤・洗浄する。

- 逆火防止・リリーフ等を経由して供給ラインへ送る。

- 使用後は停止・換気・水量と漏れを確認する。

電解質はなぜ必要?

水だけでは電気が流れにくく、効率と発生量の安定に影響します。装置指定以外の添加は安全上NG。

ガスの混合比

化学式上はH₂が約2、O₂が約1で発生しますが、装置や運転条件により水蒸気や微量成分が混ざることがあります。

電極・セル構造

材質や冷却方法で発熱・耐久・メンテ頻度が変わります(詳細は取扱説明書を参照)。

H2吸入との違い(混合か単独か)

HHOはH₂+O₂の混合、H₂吸入は水素のみという点が最大の違いです。安全管理や使い勝手、期待される「感じ方」は人によって評価が分かれるため、比較ポイントを理解して選ぶのが現実的です。

成分がH₂+O₂。可燃性管理がより重要で、逆火防止・二重バブラーなどの装備を確認。湿潤ガスで鼻咽頭への刺激が穏やかと感じる声もある一方、装置の管理項目が多い。

バブラーや逆火防止など基本安全機構

HHOは着火源で燃えるため、安全機構が最優先です。代表的なのは、①バブラー(ガスを水に通して洗浄・緩衝)②逆火防止器(火炎の逆流を遮断)③圧力リリーフ(過圧時に逃がす)④センサー類(温度・圧力・水位など)。日常点検のしやすさも装置選びの大事な基準です。

バブラー

水を介して万一の火炎伝播を弱める役割。水位低下は機能低下のサイン。

逆火防止器

ライン途中で火炎の逆流を遮断。定期交換・目視確認が必要。

圧力・温度監視

異常上昇を自動停止で守る装置も。警告時は使用中止→点検。

配管・継手

ゆるみはガス漏れの原因。使用前の手触確認が有効。

日常安全チェック(3点)

- 火気厳禁(喫煙・火花・加熱器具を離す)。

- 換気(窓開放や換気扇で滞留を避ける)。

- 水位・継手・漏れ(使用前後に目視・手触で確認)。

本記事は一般的な情報です。既往症や服薬がある方は、導入前に医師へ相談してください。

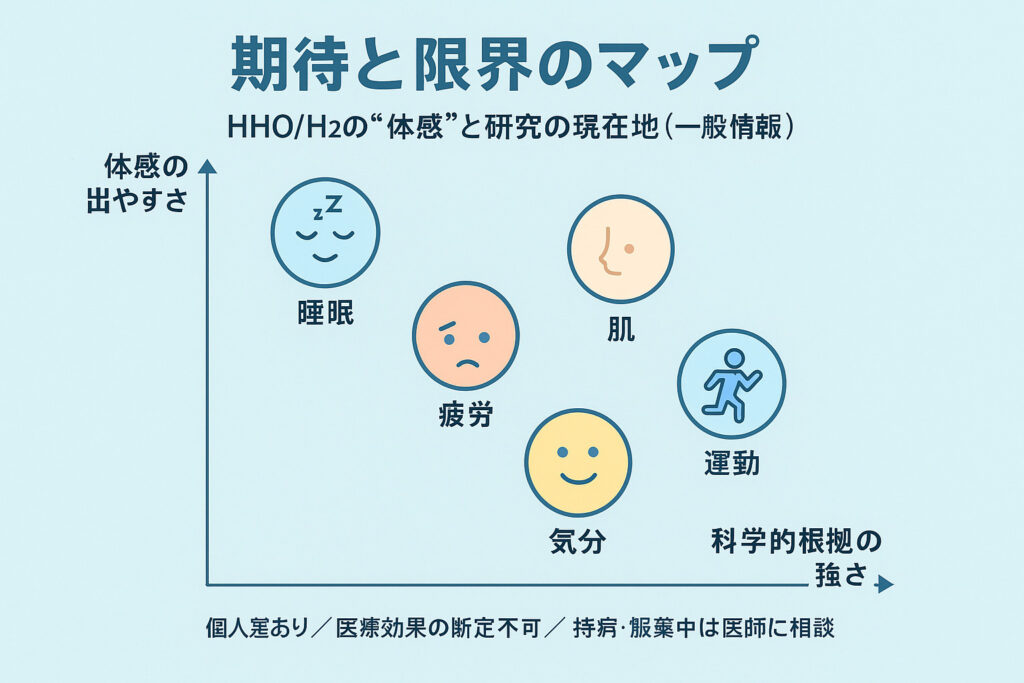

体にどう良いのか:実感ポイントと科学的な見方

HHO(H₂+O₂)吸入は、酸化ストレスを和らげる可能性があるという仮説を背景に、疲労感や睡眠、肌、運動パフォーマンスなどの日常の“体感”が語られています。一方で、医療効果の断定はできず、研究規模や方法にも限界があります。本章は「期待できそうな領域」と「根拠の現在地」をやさしく整理します。

・鍵となる観点は酸化ストレスのコントロール(仮説)

・“体感”は出やすい一方で個人差が大きい

・ヒト研究は小規模・短期が中心で結果はまだばらつく

・安全第一:持病・服薬中なら医師へ相談してから

酸化ストレスと“還元”の考え方

酸化ストレスとは、体内で発生する活性酸素(ROS)と抗酸化力のバランスが崩れ、細胞がダメージを受けやすくなる状態を指します。仮説として、水素(H₂)は選択的に反応性の高いROSと反応し、酸化ストレスを下げる可能性が示されています。またH₂は拡散性が高く、短時間で全身へ行き渡る性質が報告されています(研究レビュー)。ただし、どの程度・どんな人に有効かは未確立です。

H₂+O₂(混合)とH₂単独の違い

混合吸入(HHO)とH₂単独吸入ではガス組成と安全管理が異なり、研究の前提も違います。結果を横並びに一般化しないのが大切です。

安全域の目安(研究文脈)

ヒト・動物研究では2〜4% H₂が安全性に配慮して選ばれることが多いという記述があります(可燃性に注意)。家庭利用では装置の指示と安全機構を厳守してください。

疲労感・睡眠:続けやすい実感の出やすさ

睡眠:小規模ランダム化試験では、H₂+O₂混合ガスを7日間吸入した群で、総睡眠時間・睡眠効率・覚醒時間の改善が報告されています(単盲検、66名、アクチグラフ評価)。短期・単施設寄りで追試要ですが、“寝つき・中途覚醒の体感”は記録する価値があります。

運動後のだるさ:運動前のH₂吸入で疲労指標やパフォーマンスの維持が示された試験が複数あります(ランダム化クロスオーバー等)。一方で水素水摂取では効果が出なかったランダム化試験もあり、プロトコル差で結果が分かれます。

体感チェックの始め方

- 目的を睡眠か疲労回復など1つに絞る。

- 1〜2週間、就寝前または運動前に一定条件で実施する。

- 睡眠アプリorアクチグラフ相当のツールでログを取る。

- 眠気・中途覚醒・起床時のだるさを10点満点で自己採点する。

- 条件を1つだけ変え、前後比較を行う。

就寝前の使い方のコツ

開始2時間前のカフェイン/アルコールを避け、同じ時間帯で揃えると判定しやすい。

運動前の使い方

高強度運動の15〜20分前に短時間で導入した研究が多い(研究条件に準拠)。機器の安全機構を確認。

肌・運動・思考の冴え等の体験談

肌:水素を含む外用・入浴などで皮膚水分量やバリア指標の改善が示されたパイロット研究がありますが、対象が少数・期間短いため、生活習慣やスキンケアの併用も同時に見直すのが現実的です(外用の例・2025、入浴等の報告)。吸入(HHO/H₂)と同列に語れない点に注意。

運動:短期のH₂吸入で走速度アップ等が見られた報告がある一方、無効とする試験もあります(被験者のトレーニング歴やプロトコル差)。“軽く動きやすい”体感はログで検証を。

思考の冴え・気分:睡眠指標の改善とともに抑うつ指標の低下が示された混合ガス研究がありますが、気分改善がH₂の直接効果か、睡眠改善の二次効果かは未確定です。

肌のセルフ観察

- 毎晩同じ照明・同じ距離で顔写真を撮る。

- 頬の水分量(簡易スキンチェッカー)を週2回測る。

- かゆみ・赤みを0〜10で自己採点する。

- 新規コスメは2週間固定し、他条件を変えない。

研究の読み方(肌)

外用・入浴・吸入は投与経路が異なるため、効果の一般化に注意。皮膚は季節・湿度の影響も受ける。

科学的根拠の現状と限界

総論:H₂やH₂+O₂に関するヒト研究は増加中ですが、規模が小さく、期間が短く、評価指標も多様で、一致した結論には至っていません。混合ガス(HHO)に特化した厳密な大規模RCTはまだ限られます。

睡眠(H₂+O₂混合で睡眠時間・覚醒改善)/運動(H₂吸入で疲労・パフォーマンスの指標に改善)※短期。

本内容は一般情報であり、診断・治療の代替ではありません。呼吸器・心疾患など持病や服薬がある場合は、導入前に医師へ相談してください。

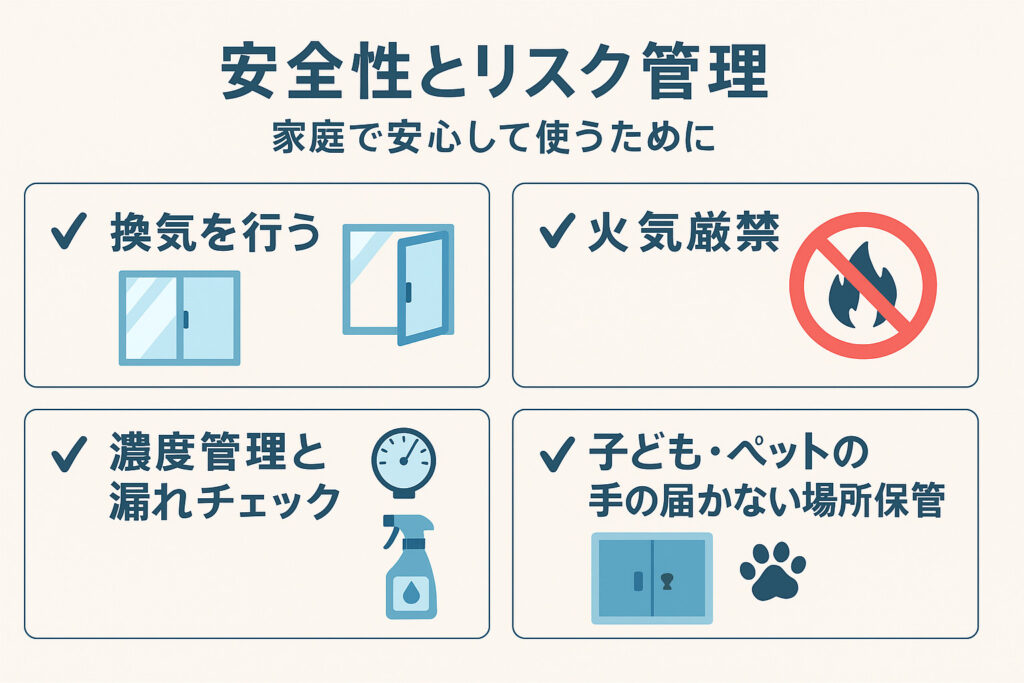

安全性とリスク管理:家庭で安心して使うために

HHO(H₂+O₂)は可燃性を伴うため、家庭利用では換気・火気厳禁・漏れの早期発見が基本です。装置の安全機構を理解し、短時間・高頻度の点検をルール化すれば、リスクを下げつつ続けやすくなります。呼吸器・心疾患などの持病や服薬中の方は、導入前に主治医へ相談してください。

・火気厳禁・換気徹底・漏れ対策が三本柱

・逆火防止・バブラー・過圧保護など安全機構を活用

・点検は1回1分のルーティンで十分効果的

・家族共有ルールと設置場所の選定が安全の土台

可燃性と濃度・換気の基本

HHOは水素を含むため、点火源があれば燃える可能性があります。台所の火や喫煙、スパークを出す家電とは距離を確保し、窓開放や換気扇で滞留を避けましょう。水素は無色・無臭なので、水位・警告灯・異音など間接的サインで異常を拾う姿勢が重要です。

運転前の安全確認

- 窓を開けるか換気扇を回し通風を確保する。

- 火気と火花源を遮断し十分な距離を取る。

- バブラー水位と漏れ跡(泡・結露)を確認する。

- 継手・ホース・逆火防止器を目視と手触で点検する。

- 異音・警告表示があれば使用を中止する。

換気のコツ

対面の窓を数㎝開けて空気の通り道を作る。

離隔の考え方

コンロ・ヒーター・スパーク源からは取説基準以上の距離を取る。

濃度のイメージ

“溜めない運用”(換気+漏れ対策)を前提にする。

無臭リスク

匂いで判断できないためチェックリストを常用する。

医師相談が必要なケースの目安

呼吸器・心疾患・妊娠中・在宅酸素療法中・慢性疾患で服薬中の方は、導入前に主治医へ相談しましょう。医療用酸素と目的・機器・管理が異なるため、併用時の注意点は個別判断が安全です。体調変化(息切れ・動悸・めまい・頭痛など)を感じたら使用を中止して受診を。

受診・相談メモの作り方

- 使用目的(睡眠前など)を1行で書く。

- 1回の予定時間と頻度をメモする。

- 既往歴・服薬名を一覧にする。

- 装置名と安全機構(逆火防止等)を記す。

- 体調ログを1〜2週間分添える。

薬との関係

一般化できる情報は限られ、個別の病態が最優先。

高齢家族の誤操作対策

電源位置・緊急停止を共有し鍵付き保管を検討。

子ども・ペット

届かない高さとホース保護で接触事故を避ける。

設置・配線・保管(子ども・ペット配慮)

設置は水平・安定・通気が基本です。延長コードの束ね過ぎや過負荷タップは発熱・火花の原因になるため、専用タップで単独接続が無難。ホースは床を這わせず、角や熱源を避け、固定クリップで保護します。消耗品(純水・電解液)はラベル管理し誤飲・誤混入を防止します。

通気◎/家族の目が届く/静音性重視。

配線・保管の基本

- 専用タップに単独で接続する。

- ケーブルに荷重をかけないルートで配線する。

- ホースは腰高で保護クリップを使う。

- タンク・薬液は原液ラベル+使用期限を明示する。

- 使用後は電源OFF→通気→水位チェックの順で片付ける。

転倒防止

耐震ジェル・L字金具で筐体を固定する。

静音対策

防振マットで共振音を抑える。

紫外線・熱

ホースとケーブルを直射日光と熱源から離す。

清掃・水漏れ・逆火対策の習慣化

清潔な水・適正水位・フィルター管理は、性能と安全の両方に直結します。バブラー水交換・逆火防止器の交換・継手の増し締めを週次/月次でルーティン化し、水滴跡・泡・結露・異音など微細な兆候を逃さない運用にしましょう。

週次メンテの型

- 取説指定の純水を補充し水位を合わせる。

- バブラー水を入れ替えてタンク内を拭く。

- フィルター・逆火防止器の交換時期を記録する。

- 継手・クランプをユルみなく締め直す。

- 試運転5分で泡・音・警告を確認する。

逆火とは

火炎が配管を逆流する現象で、逆火防止器とバブラーが防波堤になる。

漏れの見つけ方

石鹸水発泡で微小漏れを確認できるが火気厳禁。

保守記録

点検日・交換日・異常メモをスマホカレンダーで管理する。

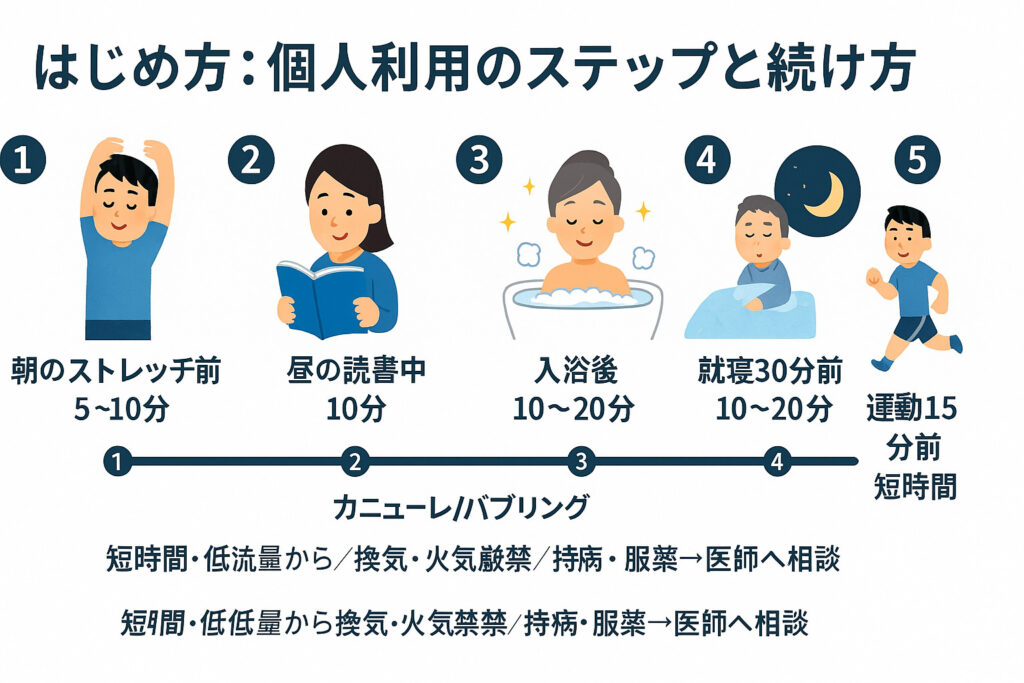

はじめ方:個人利用のステップと続け方

まずは目的を1つ決め、装置の取説範囲内で短時間・低流量からテストするのが安全で現実的です。体感は睡眠前・入浴後・運動前など“続けやすい時間帯”で出やすい傾向があります。無理に増やさず記録→見直しで週数回へ。※持病・服薬中の方は導入前に医師へ相談してください。

・目的→短時間テスト→週数回の順で拡張

・方式はカニューレ/バブリングから生活導線で選ぶ

・就寝前・入浴後・運動前は続けやすい時間帯

・ログ化して“感じやすい条件”を可視化

目的設定と初期プロトコル

ゴールが曖昧だと条件検証が難しくなります。最初は睡眠や運動後のだるさなど1テーマに絞り、10〜20分程度の短時間で週2〜3回から。同じ時間・同じ姿勢を心がけると、前後比較がわかりやすくなります。体感は個人差があり、増量しても比例して良くなるとは限らないため、**“少しずつ・記録しながら”**が基本です。

最初の2週間の型

- 目的を1つ決める(例:入眠しやすさ)。

- 同じ時間帯に10〜20分から始める。

- 換気・火気厳禁など安全条件を整える。

- 前後の体調を10点満点で自己採点する。

- 2週間後に時間・頻度を微調整する。

増やし方の目安

問題なければ時間か頻度のどちらかを小刻みに上げる。

やり過ぎ回避

だるさ・頭重感が出たら一旦停止→条件を戻す。

ログ項目

入眠時間・中途覚醒・起床時のだるさを簡易記録。

限界の併記

短期で変化が乏しいこともあり、生活習慣の影響も大きい。

吸入方式(カニューレ/バブリング)

方式は生活導線・好み・設置環境で選ぶのが現実的です。鼻カニューレは手軽でながら利用に向き、バブリングは湿潤で喉鼻が楽と感じる声も。どちらも衛生管理と安全機構の確認が前提です。

装着が手早い/読書・PC作業と両立/消耗品(チューブ)の衛生管理が要/低騒音の機器だと家族の負担が少ない。

どちらを先に?

まずはカニューレで手軽に試し、習慣化→必要ならバブリング併用が無理がない。

衛生の基本

カニューレは個別管理、バブラー水は定期交換。

安全の共通点

換気・火気厳禁・逆火防止は方式に関わらず必須。

いつやる?習慣化の時間帯

決め打ちの時間に入れると続きます。就寝前は静かな環境で体感を把握しやすい、入浴後は体が温まってリラックス、運動前は軽さを感じやすいという報告があります。会議前の短時間なども“現実的に続く枠”として有効です。

1日の組み込み例

- 朝のストレッチ前に5〜10分。

- 昼休みの読書中に10分。

- 入浴後の水分補給後に10〜20分。

- 就寝30分前に10〜20分。

- 運動15分前に短時間。

就寝前のコツ

カフェインと刺激の強い動画を控え、照明を落とす。

入浴後の注意

発汗が収まってから装着し、水分補給を済ませる。

運動前の注意

準備運動の妨げにならない姿勢・配線を選ぶ。

限界の併記

時間帯を変えても体感に差がない人もいる。

家族と共有する運用のコツ

同居家族がいる場合、場所・時間・触ってよい範囲を最初に決めると誤操作や接触事故を減らせます。使い回し部品の衛生管理とスケジュール共有は継続のカギ。静音対策や配線の見える化で家庭内のストレスを下げましょう。

家族合意の作り方

- 設置場所と可動域を図で共有する。

- 使用時間の枠を週カレンダーで固定する。

- 触ってよい部品と触らない部品をラベルで分ける。

- 個別のカニューレを名前入りで管理する。

- 異常時の連絡手順を冷蔵庫に貼る。

静音対策

防振マット+離隔で共振を抑える。

配線の見える化

養生テープ・ケーブルカバーでつまずき防止。

家族への説明

“安全→手順→触れない部位”の順で短く伝える。

限界の併記

生活音や家事の時間と衝突する日は無理をしない。

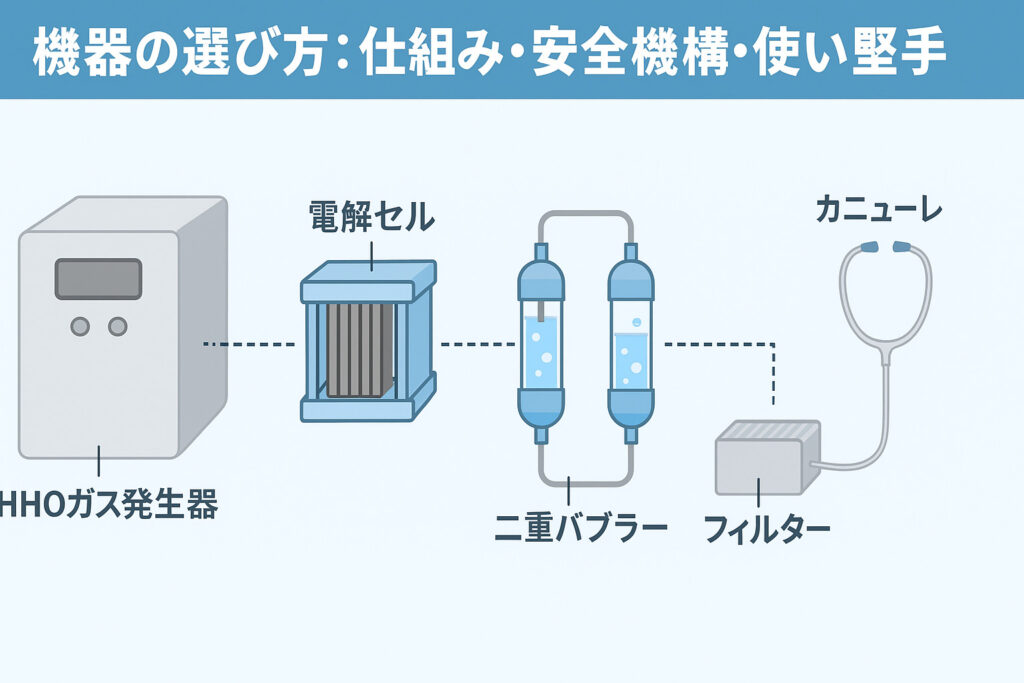

機器の選び方:仕組み・安全機構・使い勝手

家庭でHHO機器を選ぶ際は、発生方式・安全機構・日々の手入れまでを「続けられるか」で判断するのが現実的です。電解セルや素材、逆火防止・二重バブラー・フィルターなどの装備、さらに静音性・サイズ・サポート体制を順に確認しましょう。※持病や服薬中の方は導入前に医師へ相談してください。

・安全装備は非交渉(逆火防止・二重バブラー・過圧保護・温度/水位センサー)

・電解セルと素材が発熱・耐久・メンテ頻度を左右

・使い勝手は静音・設置・操作・清掃の4点で評価

・サポート/保証/消耗品供給は継続性の核心要素

電解セル(ドライ/ウェット)と素材

HHOの要は電解セルです。セル構造や電極素材は、発熱・効率・耐久・メンテ頻度に影響します。一般にドライセルはコンパクトで管理点が多め、ウェットセルは構造がシンプルで水管理に手間という傾向が語られます。いずれも取説準拠の水質・電解液が前提です。

小型化しやすい/熱管理とシール部の点検が重要/分解清掃は上級者向け。

購入前の確認ポイント

- セル方式(ドライ/ウェット)と冷却方法を確認する。

- 電極材質(例:耐食合金等)とシール材の耐熱性を確認する。

- 推奨水質・電解液と補充周期を確認する。

- 分解清掃の要否とユーザーで可能な範囲を確認する。

- 発熱時の保護機能(温度停止等)の有無を確認する。

素材の見どころ

電極の耐食性とシール材(ガスケット)の耐熱で寿命が変わる。

冷却

ファン/ヒートシンク/液冷など方式で静音性とメンテが変わる。

限界の併記

方式優劣は使用環境で逆転もあり、実機レビューと保証条件を併読。

安全機構(逆火防止・二重バブラー・センサー)

HHOは可燃性を伴うため、安全機構は必須装備です。逆火防止器で火炎逆流を遮断し、二重バブラーで洗浄+緩衝、過圧リリーフや温度/水位センサーで異常時に停止・警告。ホースと継手は耐圧・耐熱と着脱の確実性を重視します。

安全装備の現物チェック

- 逆火防止器の位置と交換時期を確認する。

- 二重バブラーの水位マークと逆流防止を確認する。

- 過圧リリーフと圧力計の動作を確認する。

- 温度・水位・リーク警告の表示とブザーを確認する。

- ホース規格・継手固定とスペア部品の有無を確認する。

二重化の意味

単一点の故障で安全機能が失われない設計を担保。

警告が鳴ったら

即停止→換気→水位/継手/温度の順で点検。

限界の併記

安全機構はリスク低減でありゼロ化ではないため、換気と火気厳禁は常に継続。

使い勝手(静音・サイズ・操作性)

静音性は家庭内継続の肝です。数値表記があると比較が容易で、夜間利用や家族の在宅時間に配慮できます。サイズと重量は設置の安定性に直結し、キャスターや取っ手の有無で移動のしやすさが変わります。操作は電源・流量・停止が直感的で、清掃点検に工具を要さない構造が理想です。

家で続けやすいUI/UXの見極め方法

- 運転音の目安を数値か体感動画で確認する。

- 設置スペースと離隔を採寸してから選ぶ。

- 日常清掃の手順が工具不要かを確認する。

- 表示パネルが暗所でも視認できるか確認する。

- 停止ボタンが手元で即操作できるか確認する。

静音対策

防振マットや離隔で共振音を抑えやすい。

配線導線

つまずきにくい高さでホースを固定し可動域を確保。

限界の併記

小型化は静音・放熱とトレードオフの場面もあり、試設置が有効。

サポート・保証・消耗品供給

サポート体制は継続の安心材料です。問い合わせ窓口の応答、部品・消耗品の在庫、配送リードタイム、保証の範囲(自然故障・消耗部品の扱い)を事前に確認しましょう。日本語の取扱説明書・動画の充実や、定期点検の案内も継続率を高めます。

買う前サポート診断手順

- メールやチャットに問い合わせて応答速度を確認する。

- カニューレ・フィルター等の価格と購入窓口を確認する。

- 保証の除外条件と往復送料の扱いを確認する。

- 日本語マニュアルと解説動画の有無を確認する。

- 点検・交換の推奨周期をカレンダー化できるか確認する。

在庫の見極め

消耗品の複数購入が可能かをチェック。

修理時の足止め

代替機貸出や簡易パーツ発送があると安心。

限界の併記

サポートは体制変更もあり、最新情報の再確認が必要。

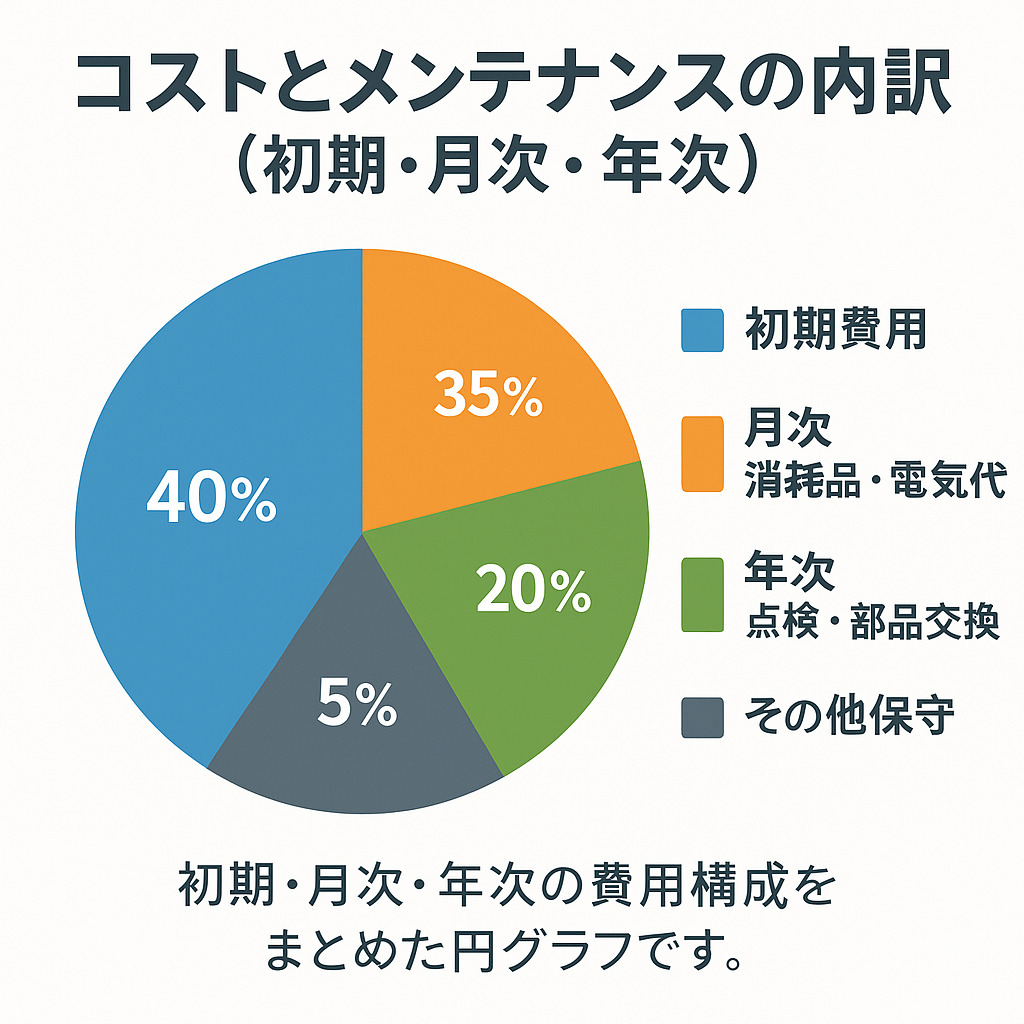

コストとメンテナンス:実際どれくらいかかる?

費用は初期(本体・付属)に加え、月次(電解液・純水・フィルター等)、電気代、年次点検や消耗部材で構成されます。まずは自分の使用ペースを決め、月額換算で全体感を把握しましょう。金額は機種で差が大きく、取説と販売店の見積の併読が安心です。※持病・服薬中の方は導入前に医師へ相談してください。

・費用は初期+月次+電気+年次の4レイヤーで考える

・使用時間・頻度を先に決めると見積がぶれにくい

・消耗品は交換周期×単価で月額化

・**手間(メンテ時間)**もコストとして把握する

初期費用と据え置き/可搬の違い

初期費用は本体+標準付属(カニューレ、ホース、フィルター一式)+配送/設置が基本。据え置き型は安定・静音に振れる一方、可搬型は設置自由度が高い傾向です。どちらも安全装備(逆火防止・二重バブラー等)が前提で、追加の防振・固定用品を見積に含めると後悔が減ります。

タイプ別の傾向

移動◎/設置自由○/小型ゆえ放熱・静音が課題/水管理の頻度↑。

初期見積の作り方

- 本体価格と標準付属の範囲を確認する。

- 追加必須品(予備カニューレ・防振・固定具)を洗い出す。

- 配送・設置・初期講習の有無を確認する。

- 保証内容と除外条件をチェックする。

- 初回消耗品セットの在庫と価格を確認する。

レンタル/リース

初期負担を抑えられる一方、総額は長期で増える可能性。

下取り/買替

将来の残価や下取り可否を購入前に確認。

限界の併記

市場価格は変動し、同価格帯でも安全装備が異なることがある。

月次コスト(電解液・純水・フィルター)

ランニングは電解液(または添加剤)・純水・フィルター/逆火防止器など。交換周期×単価で月額換算します。バブラー水はこまめな交換が推奨で、純水の確保手段(宅配/自作RO/ドラッグストア)も実用上のポイントです。

消耗品の月額化

- 品目リスト(電解液・純水・フィルター等)を作る。

- 交換周期(週次/月次/年次)を取説で確認する。

- 1回の使用量と単価から月間使用量を算出する。

- 在庫の最小保有数(予備)を決める。

- 月額合計と年額合計をメモする。

電解液

指定外の添加は腐食・発熱リスクがあり非推奨。

純水

導電率・硬度の基準を守ると電極寿命に寄与。

フィルター/逆火防止器

期限管理と色/目視の劣化で早め交換。

限界の併記

環境/使用時間で消耗速度は変動し、平均値は人によりズレる。

電気代・稼働時間の考え方

電気代は消費電力(W)×稼働時間(h)×電気単価(円/kWh)/1000で概算できます。待機電力や冷却ファンの有無で実消費が上下するため、**取説と実測(ワットメーター等)**の併用が確実です。

電気代の概算方法

- 消費電力(W)を取説で確認する。

- 1回の運転時間と月間回数を決める。

- 稼働時間(h)=(分×回数)/60で求める。

- 電気代=W/1000×h×単価(例:31円/kWh)で計算する。

- 待機電力や季節差を±の範囲で見込む。

計算例A

120W×20分×30回=10h → 0.12×10×31≒372円/月。

メンテ頻度と所要時間

手間の見積は継続率に直結します。週次は水交換・拭き掃除・継手増し締め、月次はフィルター・ホース点検、年次は逆火防止器交換・総合点検が目安。1回の所要は5〜15分程度を計画し、家族カレンダーに入れておくと続きます。

手間の月額化

- 週次作業の回数と1回の分数を合計する。

- 月次・年次作業を月割りで分に換算する。

- 合計分数を時給相当で金額換算する。

- 消耗品の注文時間を月に1回分として加える。

- “費用+手間”合算で続けやすさを評価する。

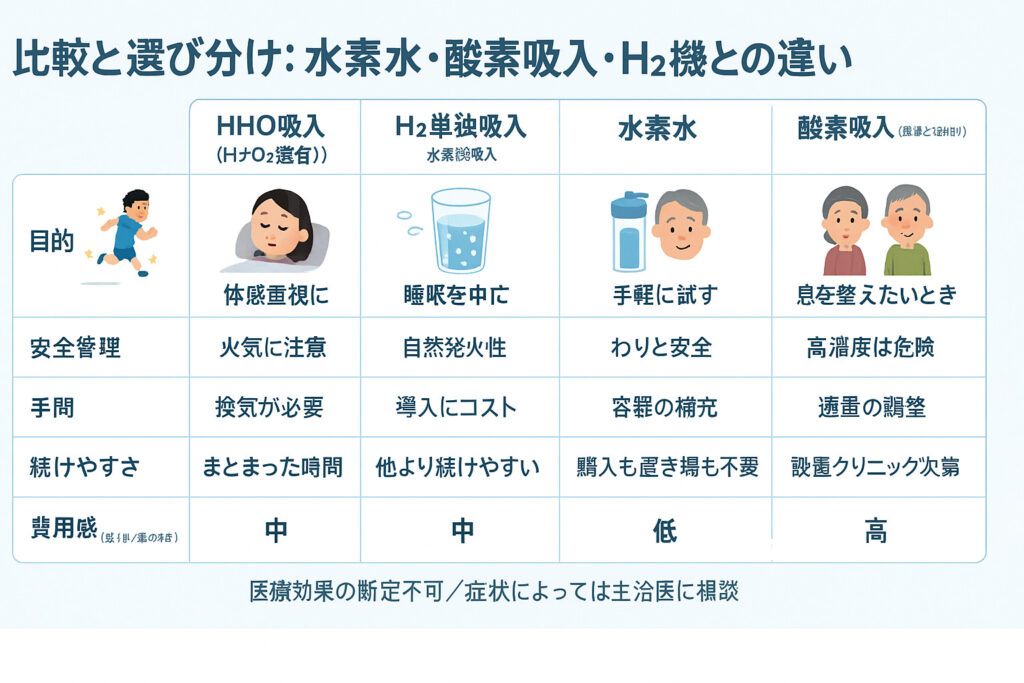

比較と選び分け:水素水・酸素吸入・H2機との違い

選ぶ基準は目的と生活導線(いつ・どこで・どれくらい)です。HHO(H₂+O₂混合)、H₂単独吸入、水素水(経口)、酸素吸入(医療とは別物)の得意・不得意を整理し、短時間で判断できるようにまとめます。※持病・服薬中の方は導入前に主治医へ相談してください。

・まずは「何を良くしたいか」を1つに絞る

・安全管理と手間は方式で大きく変わる

・続けやすい時間帯に乗る選択が結果的に得

・迷ったら小さく試す→記録→見直し**

方式の早見比較

体感の幅が語られる一方、可燃性管理は最も厳格/逆火防止・二重バブラーなど安全装備必須/設置とメンテの手間は中〜高。

水素水との違い(取り入れ方と濃度感)

水素水は飲む方法、HHO/H₂は吸う方法です。吸入は短時間で取り入れやすい一方、安全管理と機器メンテが前提。水素水は習慣化しやすいが、濃度の維持・摂取量の影響を受けます。どちらも個人差が大きく、生活場面での続けやすさを軸に選びます。

飲用と吸入の使い分け

- 平日は吸入、外出日は水素水など場面で分担する。

- 就寝前は吸入、日中は水分補給で水素水を選ぶ。

- 2週間単位で睡眠・疲労スコアを記録する。

- 体感の出た場面を次月の基本形にする。

H2吸入機との違い(混合か単独か)

HHOはH₂+O₂の混合、H₂機はH₂単独です。HHOは二重バブラーや逆火防止など多層の安全装備が前提で、設置と点検の手間はやや増えがち。H₂機は設定が単純なモデルがあり、ながら利用との相性が良い場合もあります。期待の持ち方は安全・手間・習慣化の三点で比較を。

HHOとH₂機の見極め

- 設置場所と換気の取りやすさを先に決める。

- 夜間の静音性と運転音の目安を確認する。

- 日常点検にかけられる時間を自己申告する。

- 家族の理解(見た目・音・スペース)を確認する。

- 2週間テストでログ→継続可否を判断する。

酸素吸入との違い(医療との線引き)

ここで扱う市販の酸素吸入は、在宅酸素療法(医療行為)とは別物です。医療用は医師の処方・管理が前提で、目的・流量・安全体制が異なります。HHO/H₂吸入と医療用酸素の代替関係はありません。呼吸器・心疾患、在宅酸素療法中の方は必ず主治医に相談してください。

線引きの確認

- 医療用酸素療法の代替ではないと家族で共有する。

- 併用の可否は主治医に必ず相談する。

- 医療機器と電源系統を分ける。

- 体調変化があれば即中止→受診する。

迷った時の判断フロー

最短ルートは目的→安全→導線→手間→費用→小さく試すです。安全が確保できる方式の中から、最も続けやすい時間帯に乗せやすい選択を。

判断フロー

- 続けやすい時間帯を決める(就寝前・入浴後等)。

- 目的を1つに絞る(睡眠・疲労・気分など)。

- 安全条件(換気・火気厳禁・設置スペース)を確認する。

- 手間と費用を月額換算で見積もる。

- 2週間テスト→ログで前後比較→継続判断を行う。

本内容は一般情報です。診断・治療の代替ではありません。持病や服薬中の方は導入前に医師へ相談してください。

まとめ

HHOガスは、期待と安全のバランスが肝心です。まずは目的を一つに絞り、短時間・低流量で小さく試す→記録→見直しの順で進めれば、過度な期待や無用なリスクを避けられます。

家庭では換気・火気厳禁・日常点検を徹底し、家族とも使い方とルールを共有しましょう。体調に変化があれば即中止して受診を。

「自分に合う続け方」を見つけることが、最も大きなリターンにつながります。本記事のチェックリストと手順を、今日から安心運用の土台にしてください。

コメント